Der Heimat- und Geschichtsverein Baltmannsweiler und Hohengehren e.V. wird hier in unregelmäßiger Folge Orte, Personen und Ereignisse vorstellen, deren Geschichte den allermeisten Menschen in den beiden Teilgemeinden heutzutage weniger oder gar nicht bekannt ist.

Gefassten Schrittes zur Hinrichtung

Dass es in den Jahren 1933 bis 1945 auch in Baltmannsweiler wie in allen Gemeinden des sogenannten „Dritten Reichs“ massive Repressalien gegen Andersdenkende und Kritiker von Regimemaßnahmen gab, davon zeugt die kleine Stichstraße in der Schurwaldsiedlung, die seit 1993 nach Bernhard Grimm benannt ist. Der Zusatz zum Straßenschild informiert Passanten knapp über den Namensgeber.

In Blankenloch bei Karlsruhe kam am frühen Nachmittag des 14. Mai 1923 Bernhard Friedrich als erstes von zwei Kindern des Landwirts Karl Wilhelm Grimm und seiner Ehefrau Magdalene Jakobine (geborene Mez) zur Welt, die er nach 19 Jahren wieder verlassen sollte. Die Eheleute hatten am 1. Februar 1919 in dem Ort geheiratet, der von dort stammende Bräutigam war 40, die aus Graben gebürtige Braut 34 Jahre alt. Am 20. Oktober 1924 folgte in Karlsruhe noch der Sohn Karl. Die Anfang Februar 1940 von Ebhausen (Landkreis Calw) nach Baltmannsweiler zugezogene Familie gehörte zur Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas, die sich trotz Verbotes in Württemberg in den Schurwaldgemeinden nach 1935 entwickelte. Der Vater der beiden Jungen war bereits in den ersten Monaten des nationalsozialistischen Regimes wegen seiner Überzeugung diskriminiert worden, hatte erst ein gutgehendes Café mit Pension bei Freudenstadt und dann ein Einzelhandelsgeschäft bei Nagold aufgeben müssen.

Für die Zeugen Jehovas galt, dass göttliches Recht weltliches Recht bricht, so lehnten sie es beispielsweise ab, den „Führer“ der NSDAP mit dem Gruß „Heil Hitler“ zu ehren. Auch den im Jahr 1935 eingeführten Wehrdienst akzeptierten sie nicht und kamen infolgedessen mit der damals propagierten Idee der sogenannten „Volksgemeinschaft“ in ernsthaften, ja oftmals sogar tödlichen Konflikt. Am Ostersonntag 1942 erhielt Bernhard (in der Familie „Bernde“ genannt), der in der Reichenbacher Straße 30 wohnte, das Einberufungsschreiben, er sollte sich bei einer Wehrmachtseinheit in Ludwigsburg-Oßweil melden. Bei der Einteilung der Rekruten auf dem Kasernenhof am 15. April trat er vor und erklärte, den Militärdienst wegen des Gebots „Du sollst nicht töten“ zu verweigern. Er wurde sogleich verhaftet und kam in Kasernenarrest. Bei der richterlichen Vernehmung am 26. Mai blieb er bei seiner Weigerung, erklärte sich aber zum Dienst als Sanitäter oder Monteur bereit. Den sogenannten Führereid könne er aber nicht leisten. Daraufhin wurde er in der Hauptverhandlung am 14. Juli 1942 vom Berliner Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt. Vier Wochen später am 10. August überstellte man ihn mit drei weiteren Verurteilten vom Strafgefängnis Berlin-Tegel ins Zuchthaus Brandenburg-Görden. Das Kreuz vor Grimms Zugangsnummer verweist auf seinen Status als sogenannten „Todeskandidaten“. Als Grund für seine Inhaftierung und bevorstehende Hinrichtung wurde „Zersetzg.“ (d. h. „Zersetzung der Wehrkraft“) angegeben. Die Abkürzung „ggl.“ stand für „gottgläubig“, eine Erfindung der Nationalsozialisten.

In der Haft vor seinem Tod verfasste er zahlreiche Briefe und Gedichte, denn als Kriegsdienstverweigerer war ihm im Gegensatz zu anderen Gefangenen der Besitz von Schreibpapier gestattet. Wenige Stunden vor der Hinrichtung schrieb er an seine Familie, es sei sein freier Wille, „unserem Schöpfer die Treue mit dem Leben zu besiegeln“. Dank des Opfertods Jesu Christi vertraue er fest auf ein ewiges Leben und ein baldiges Wiedersehen mit seinen Angehörigen, denen er für das ihm erwiesene Gute und Liebe danke. Der 19-Jährige versicherte ihnen, dass er glücklich und in Frieden von der Welt scheide. Auch Besuche seiner Eltern (sogar „mit Umarmung“ gestattet) und seines Bruders Karl erhielt er in der Zeit seiner Haft.

Am Abend vor der Hinrichtung, also am 20. August 1942, einem Donnerstag, sollte ein Staatsanwalt in Gegenwart des Anstaltsarztes und des Inspektors vom Dienst wie vorgeschrieben den Verurteilten die Vollstreckung des Todesurteils eröffnen. Da diese Ankündigung somit erst wenige Stunden vor den Hinrichtungen erfolgte, mussten die Todeskandidaten endlose Tage auf ihr gewaltsames Ende warten. Zum Schluss der besagten Verlesung erklärte der Staatsanwalt, dass die Häftlinge noch etwas zum Essen erhalten und rauchen sowie Abschiedsbriefe an ihre Angehörigen schreiben dürften. Dann wurden ihnen die Fesseln abgenommen, und von diesem Augenblicke an war jedem Verurteilten ein Beamter zur Aufsicht beigegeben, der die Zelle nur verließ, wenn der Pfarrer eintrat. Kurz nach 3:00 Uhr in der Frühe des 21. August mussten dann die acht Delinquenten ihre Sachen abgeben.

In dem Buch „Ein Martyrer unserer Zeit“ von Heinrich Kreutzberg über das Leben des Priesters Franz Reinisch findet sich eine Passage, in der die Hinrichtung an jenem 21. August 1942 beschrieben wird:

„Gegen 3:30 Uhr wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Männer zogen Schuhe und Strümpfe aus und erhielten Sandalen. Die Jacke wurde übergeworfen, so dass die Ärmel frei herunterhingen. Dann wurden die Hände wieder gefesselt, dieses Mal auf den Rücken.

So gingen die Verurteilten aus den Zellen hinaus durch den erleuchteten Kellerflur zu einem Anbau, der zu ebener Erde lag. Vor den Stufen des Hinrichtungsraumes blieben all[e] mit einem gewissen Abstand voneinander stehen. Wie mögen da die Herzen der Männer geschlagen haben in diesen letzten Minuten ihres Erdenlebens! Hinter dieser Tür wartete der Tod. –

Jedes Mal, wenn ein katholischer Mann unmittelbar vor dem Hinrichtungsraum stand, kam der Pfarrer zu ihm, reichte ihm ein Kreuz zum Kuss und betete mit ihm einige Stoßgebete: ‚Mein Jesus, Barmherzigkeit!‘ ‚O, du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unser!‘

Dann wurde der Verurteilte durch zwei Wachtmeister in den Raum geführt und stand nach wenigen Schritten vor einem kleinen Tisch, darauf ein Kreuz zwischen zwei brennenden Kerzen. Hinter dem Tisch standen der Gerichtsherr und der Staatsanwalt; zur linken Seite des Tisches der Urkundsbeamte; rechts und links von dem Verurteilten die beiden Wachtmeister, weiter links ein Arzt und der zuständige Pfarrer. Unauffällig traten die zwei Henker hinter den Verurteilten. Die Personalien wurden nochmals festgestellt, um jede Verwechslung in der Person auszuschalten. Dann wurde das Urteil nochmals verlesen und ebenso die Verfügung zur Vollstreckung des Urteils.

Nun wandte sich der Staatsanwalt hinüber zur anderen Seite des Verurteilten. Dort hing quer durch den ganzen Raum ein schwarzer Vorhang. Davor stand der Scharfrichter in Frack und Zylinder. Der Staatsanwalt rief ihm zu: ‚Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes!‘

Darauf ging der Vorhang zurück. Das Schafott wurde sichtbar. Im gleichen Augenblick griffen die beiden Henker den Verurteilten an den Armen und führten ihn hinüber zum Schafott. Sie nehmen die Jacken von meinen [sic!] Schultern, legten ihn auf ein Brett, warfen ein kleines Brett über den Kopf, damit er fest anlag. Dann griff der Scharfrichter zum Hebel, riss ihn herum, und das Fallbeil fiel nach unten und trennte das Haupt vom Rumpf. Dann trat der Scharfrichter vor, nahm seinen Zylinder ab und meldete: ‚Das Urteil ist vollstreckt.‘ Nachdem der Arzt den Tod bestätigt hatte, wurden Rumpf und Haupt des Toten seitwärts in einen Sarg gelegt, dann wurde das Blut beseitigt, und der nächste war an der Reihe.“

An diesem frühen Morgen wurde Grimm im Zuchthaus Brandenburg-Görden durch das Fallbeil enthauptet. Auch der evangelische Militärpfarrer Werner Jentsch konnte den von den Gefängniswächtern als „unbelehrbaren Bibelforscher“ Bezeichneten im Zuchthauskeller wenige Stunden vor dem Tod des jungen Mannes nicht umstimmen. Als jüngster Todeskandidat betrat Grimm als Erster den Hinrichtungssaal, der provisorisch in einem Schuppen angelegt war, und ging offenbar gefassten Schrittes die schwere Stiege hoch. Der gesamte Vorgang dauerte nur jeweils drei Minuten. Nach Grimm wurde der 31-jährige Franz Nerowski auf die Guillotine gelegt und geköpft. Weitere Hingerichtete an diesem frühen Morgen waren laut der Recherchen des Verfassers dieses Beitrags in der Reihenfolge ihrer Enthauptung Franz Reinisch (um 5.02 Uhr), Alfred Otto Müller (um 5.05 Uhr), Gilbert Martin Stegherr (um 5.08 Uhr), Willi Proschwitz (um 5.11 Uhr), Franz Glaubert (um 5.14 Uhr) und als Letzter Erich Paul Edmund Natuschke (um 5.17 Uhr).

Was ist über die sieben anderen Delinquenten bekannt, die mit Grimm ihren letzten Gang gehen mussten? Franz Nerowski wurde am 10. Februar 1911 im ostpreußischen Lengainen als zweites Kind in eine deutsch-polnische Bauernfamilie geboren und war schon als junger Mann im Bund der Polen in Deutschland aktiv. Er identifizierte sich so sehr mit der polnischen Sache, dass er sich 1936 freiwillig als Spion für die zweite Polnische Republik gegen das nationalsozialistische Deutschland meldete. 1936 und dann wieder 1939 wurde er in die Wehrmacht eingezogen und musste am 1. September am deutschen Überfall auf Polen teilnehmen. Er arbeitete mit einem Kreis polnischer Widerstandskämpfer in Allenstein (heute: Olsztyn) zusammen, bis er 1940 enttarnt und 1942 verhaftet wurde. Am 10. Juli 1942 verurteilte der 3. Senat des Reichskriegsgerichts unter dem Vorsitz des Senatspräsidenten Dr. Karl Schmauser den Gefreiten der 1. Kompanie des Infanterieregiments Nr. 196 wegen „Landesverrats“ zum Tode.

Franz Dionysius Reinisch, kam am 1. Februar 1903 in Feldkirch (Vorarlberg) in einer tiefkatholischen Beamtenfamilie (der Vater war Finanzbeamter und wurde oft versetzt) zur Welt. Er begann nach der Matura 1922 am Franziskaner Gymnasium in Hall (Tirol) zunächst ein Jurastudium an der Universität in Innsbruck, dann Gerichtsmedizin an der Universität in Kiel 1923, und schließlich studierte er (wieder in Insbruck) im Herbst 1923 Theologie und Philosophie. 1928 wurde er im Innsbrucker Dom zum Priester geweiht und beendete sein Theologiestudium vier Jahr später im Herbst 1932 an der Salzburger Universität. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich wurde die Gestapo auf die Reden des Pallotinerpriesters aufmerksam, in denen er offen die Unvereinbarkeit des christlichen Glaubens mit der nationalsozialistischen Ideologie darlegte. Infolgedessen erhielt er im September 1940 Predigt- und Redeverbot für das gesamte Reichsgebiet. Im März 1941 erhielt er den Bereitschaftsbefehl bezüglich seiner Einberufung zur Wehrmacht, erklärte aber vor der Gestellungskommission, dass er den Treueid auf Hitler verweigern werde. Am 15. April 1942 traf Reinisch absichtlich einen Tag zu spät in der Kaserne in Bad Kissingen ein und weigerte sich tatsächlich, den Fahneneid zu leisten, denn er sah in dem „Führer“ offenbar die Personifizierung des Antichristen. Er wurde verhaftet und kurz darauf in das Gefängnis Berlin-Tegel verbracht. Aufgrund des gegen ihn verhängten Todesurteils wegen „Wehrkraftzersetzung“ überführte man ihn nach Brandenburg an der Havel. Es ist in der Literatur oftmals zu lesen, dass Reinisch der einzige katholische Pries-ter im Deutschen Reich gewesen sei, der den Eid auf Hitler verweigerte und deshalb enthauptet wurde. Er ruht heute in einem Urnengrab neben der Wallfahrtskapelle von Schönstatt in Vallendar (Rheinland-Pfalz).

Der Nächste war Alfred Otto Müller, geboren am 8. Oktober 1899 in Kaiserslautern und im Zivilleben Buchbinder von Beruf. Der verheiratete Obergefreite im Stab des Landesschützenbataillons Nr. 347 war wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt worden.

Verheiratet war auch der katholisch getaufte Gilbert Martin Stegherr, geboren am 28. Februar 1913 in Diessen am Ammersee und in Friedenszeiten Schlosser gewesen. Er war einfacher Soldat (Schütze) und wurde u. a. wegen „Fahnenflucht“ verurteilt und hingerichtet.

Der Arbeitersohn Otto Paul Willi Proschwitz kam am 2. November 1904 um die Mittagszeit in Berlin zur Welt. Während des Krieges diente er als Schütze im Landesschützenersatzbataillon Nr. 3 in Strausberg, wurde aber „aus der Wehrm. entfernt“. Auch er war u. a. wegen „Fahnenflucht“ verurteilt worden. In der Kartei der Verlust- und Grabmeldungen gefallener deutscher Soldaten (1939 – 1945) des Bundesarchivs heißt es fälschlich: „erschossen: lt. Urteil“.

„Fahnenflucht“ war auch die Begründung des Todesurteils für den noch ledigen Franz Glaubert, einfacher Soldat (Jäger) und wie die meisten der an dem Morgen Hingerichteten katholisch getauft. Der am 17. Juni 1920 geborene Arbeiter war am Nachmittag des 19. August vom Gefängnis Berlin-Tegel ins Zuchthaus Brandenburg überstellt worden.

Erich Paul Edmund Natuschke, zur Welt gekommen am 3. Dezember 1910 in Göhren (Kreis Crossen) und evangelisch getauft, war vor dem Krieg beruflich als Reisender tätig gewesen.

Die Leichen wurden nach der Hinrichtung sofort ins Städtische Krematorium gebracht und dort eingeäschert. Die Urnen setzte man auf dem Feld II des anliegenden Friedhofs bei. Das ganze Feld II hatte 60 Gräber; in jedem Grabe befanden sich die Urnen von mehreren Hingerichteten. Eine Anzahl anderer Felder war für die noch Hinzurichtenden vorgesehen. Die Gräber sollen sauber, aber ohne Blumen gewesen sein. Es handelt sich dabei wohl um den im Sprachgebrauch der Stadtverwaltung als Friedhof „Krematorium“ bezeichnete Gesamtanlage. Ein „Feld II“existiert heutzutage nicht mehr und ist in den Registern des zuständigen Amtes nicht mehr zu finden.

Knapp zwei Monate nach der Hinrichtung des älteren Bruders bekam auch Karl Grimm den Stellungsbefehl. Er erklärte sich zum Eid auf den Führer und Kriegsdienst ohne Waffe bereit, wurde aber trotzdem vom Berliner Reichskriegsgericht am 18. Februar 1943 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei Monate saß er in Berlin-Tegel in Haft, dann wurde die Strafe bis Kriegsende ausgesetzt. Er überlebte und heiratete 1950 in Schwetzingen.

Bernhard Grimm war einer von 282 wegen Kriegsdienstverweigerung hingerichteten Zeugen Jehovas, weitere 55 Verweigerer kamen in der Haft oder in Strafeinheiten ums Leben. Immerhin widmete die 1999 erschienene Ortsgeschichte Baltmannsweilers seinem Schicksal einen wenn auch nur knappen Abschnitt. (auh)

Königlicher Finanzbeamter und Mundartdichter

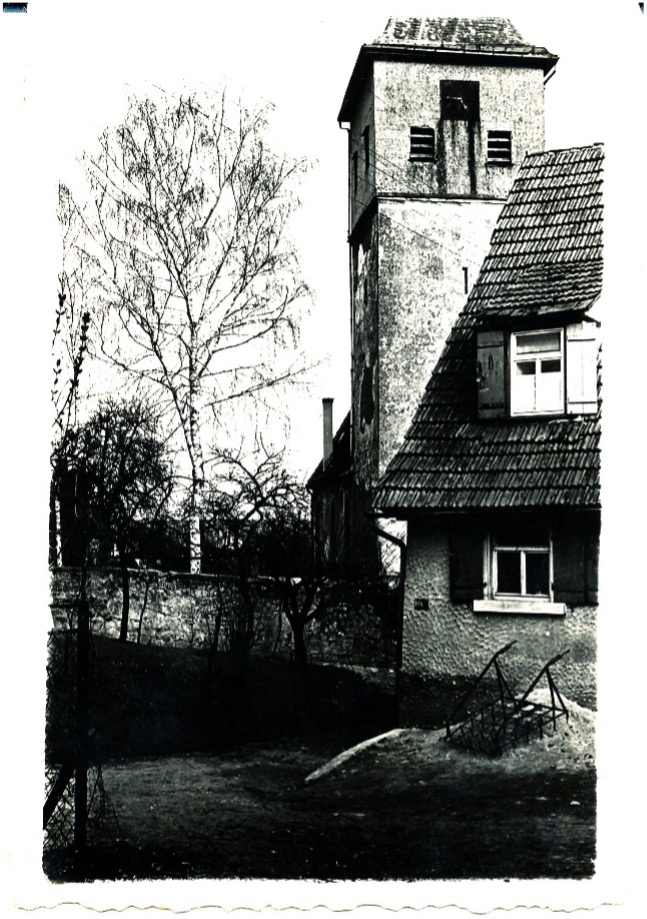

Foto: Karl-Heinz Neef

„„

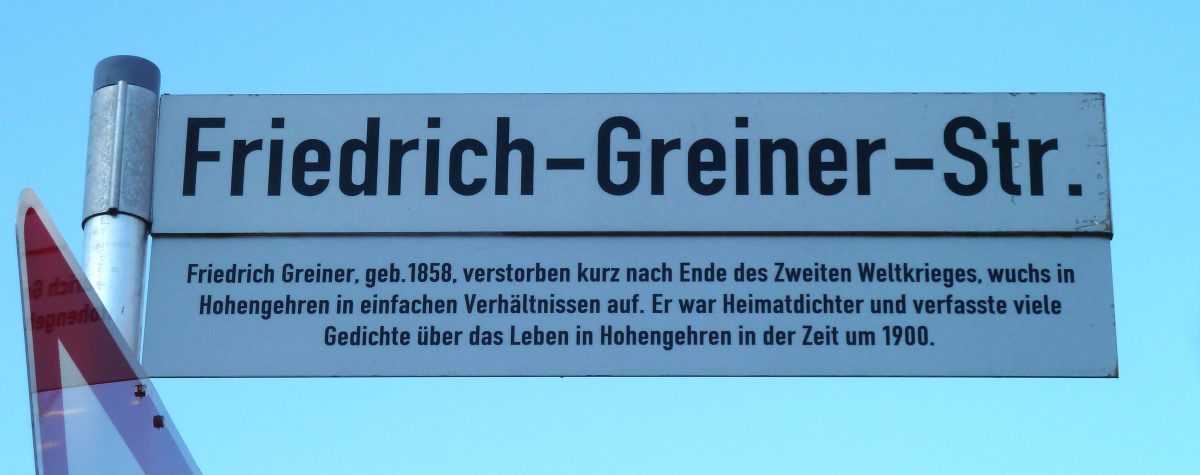

In Hohengehren gibt es zwei Straßen, die nach Personen benannt sind, auf die die Gemeinde stolz ist, eine ist die Friedrich-Greiner-Straße in der Ortsmitte. Von dem Namensgeber wird den allermeisten in dem Ort Lebenden lediglich das bekannt, was als Zusatz auf dem Straßenschild vermerkt ist: Greiner wurde 1858 in Hohengehren geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Er war ein Heimatdichter und verfasste viele Gedichte über das Leben in seinem Geburtsort in der Zeit um 1900. Er verstarb kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch das Internet, die primäre und für viele Menschen auch einzige Informationsquelle unserer Tage, bietet so gut wie keine weitergehenden Angaben zu ihm, sodass die Hilfe des Heimatbuches von Erwin Mauz und verschiedener Archive in Anspruch genommen werden musste, um ein einigermaßen klares Bild seines Lebens zu erhalten.

Michael Friedrich Greiner wurde am 13. März 1858 unehelich in dem kleinen Schurwaldort geboren und eine Woche später getauft, von seinem leiblichen Vater ist nichts bekannt. Seine Mutter war die damals 24-jährige Friederike Greiner, die etliche Jahre später am 28. Oktober 1872 in Hohengehren mit dem Bauern und Weber Friedrich Waldenmaier aus Thomashardt die Ehe einging. Friedrich verlebte seine Kindheit in dem Dorf und kam wohl als Jugendlicher nach Stuttgart. Dass er Militärdienst leistete, lässt eine Eintragung in der Geburtsurkunde seiner erstgeborenen Tochter Gertrud vom September 1890 vermuten: Greiner wies sich nämlich vor dem Standesbeamten „durch den vorgelegten Militär – Paß“ aus. Er heiratete am 15. November 1889 in Lorch die 29-jährige aus Hegnach stammende Marie Friederike Wilhelmine Bothner, Tochter eines Forstschutzwächters. Das Paar lebte von 1889 bis 1898 in Heilbronn, dort war Greiner Hauptzollamtsassistent. Seine Gattin brachte Anfang der 90er Jahre drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen, zur Welt: am 23. September 1890 Gertrud Sofie Luise, am 30. April 1892 Maria Martha und am 24. Mai 1893 Hermann Albert Friedrich.

Ab den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts begann Greiner auch seine in schwäbischer Mundart verfassten Gedichte und Erzählungen zu publizieren, mitunter auch im Selbstverlag. Die Veröffentlichungen reichen bis in die Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg, sie finden sich neben Manuskripten und Briefen im Deutschen Literaturarchiv Marbach.

Seit Beginn des darauffolgenden Jahrhunderts war der Lebensmittelpunkt des Ehepaars die Landeshauptstadt Stuttgart laut der Einträge in den Adressbüchern der Jahre 1901 bis 1943. Demzufolge wohnten die Eheleute zuerst einige Jahre in der Gutenbergstraße 106, dann dreieinhalb Jahrzehnte in der Johannesstraße 56. Greiner war als Beamter zunächst als Hauptzollamtsassistent, dann als Oberkontrolleur und seit 1906 als Registrator beim Königlich Württembergischen Steuerkollegium, einer staatlichen Behörde für die Verwaltung und Erhebung der Steuern, tätig und brachte es am 14. Februar 1916 zum Kanzleirat.

1914 wurde das Jahr, in dem sich der Konflikt auf dem Balkan Ende Juli zu einem weltweiten Krieg entwickelte. Am Anfang jenes schicksalhaften Jahres starb am 27. Januar auf dem Schurwald Friedrich Waldenmaier, der Ehemann von Greiners Mutter. Er war neben seiner bäuerlichen Arbeit auch Feld- und Waldschütz, Maus- und Maulwurffänger sowie Leichenschauer gewesen. Nach dem Tod ihres Gatten zog die Witwe am 26. März nach Stuttgart zu ihrem Sohn in die Johannesstraße, um dann aber ab Anfang September im Krankenasyl Bethanien in Winterbach die letzte Lebenszeit zu verbringen. Sie starb dort am 27. Mai 1918 an „Altersschwäche“ und wurde drei Tage danach am Nachmittag in ihrem Geburtsort Hohengehren bestattet.

Wenige Wochen nach Kriegsbeginn kam Trauer in die Familie, denn der einzige Sohn Hermann fiel bereits am 22. August 1914 beim Vormarsch der deutschen Truppen in Belgien. Er hatte im Herbst 1912 das Theologiestudium an der Tübinger Eberhard Karls Universität begonnen und war in den Semesterverzeichnissen bis 1914 als Seminarist eingetragen. Der Vizefeldwebel der Reserve in der 4. Kompanie des 5. Württembergischen Grenadier-Regiments Nr. 123 „König Karl“ (mit Garnison in Ulm) erlitt beim belgischen Bleid eine so schwere Verwundung, dass er an ihr verstarb.

Friedrich Greiner besuchte während seines Lebens mitsamt seiner Familie oft seinen Geburtsort Hohengehren. Er suchte dabei auch regelmäßig die mit ihm verwandte Familie Neef auf, die einen Lebensmittelladen im Dorf besaß. Eine Fotografie aus dem Jahr 1923 zeigt ihn anlässlich der Vermählung Karl Wilhelm Neefs mit Hedwig Grau am 17. November jenen Jahres.

Schon vor der sog. „Machtergreifung“ durch die Nationalsozialisten war Greiner seit dem 1. Januar 1930 im Ruhestand und damit nicht mehr direkt vom „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 betroffen. Im Fragebogen anlässlich der „Entnazifizierung“ gab er am 26. Februar 1946 an, kein Mitglied der NSDAP, aber in der NSV (seit dem 1. Juni 1934) und im „Reichsbund der deutschen Beamten“ (seit dem 1. November 1936) gewesen zu sein. 1939 sei er der Glaubensbewegung der „Deutschen Christen“ beigetreten, der Strömung innerhalb der evangelischen Kirche unter dem „Reichsbischof“ Ludwig Müller, die den Protestantismus der nationalsozialistischen Weltanschauung anzugleichen versuchte. Er habe in den Jahren 1939 bis 1944 der Stuttgarter Schloßkirchengemeinde angehört, dann aber (wieder) der Evangelischen Landeskirche. Greiner trug im Fragebogen auch ein, er habe in der Zeit ab 1923 keine Reden gehalten oder Veröffentlichungen veranlasst. Greiners Ehefrau starb am 28. Februar 1944 in Stuttgart, er selbst wurde im letzten Kriegsjahr „von Stuttgart evakuiert“, denn die bisherige Wohnung in der Landeshauptstadt galt als „totalgeschädigt“. Bei den schweren Luftangriffen im Jahr 1944 waren auch weite Teile der Johannesstraße zerstört worden. Am 16. Oktober 1944 zog Greiner zusammen mit seinen beiden Töchtern zunächst nach Reutlingen in die Herderstraße 23 und von dort am 1. März 1945 nach Pfullingen in die Weinbergstraße 6. Sein Leben endete kurz vor Weihnachten am 18. Dezember 1946 im Alter von 88 Jahren in Pfullingen. Über den Werdegang seiner beiden ledig bleibenden Töchter konnte immerhin Folgendes in Erfahrung gebracht werden: Gertrud war Kindergärtnerin, Martha Oberschullehrerin geworden. Nach dem Tod des Vaters zogen sie innerhalb Pfullingens um, der Wegzug aus der Kleinstadt erfolgte in der ersten Hälfte der 50er Jahre. Martha lebte laut einer Meldekarte in Stuttgart-Vaihingen und starb dort am 29. Juni 1964, Gertrud am 9. Juli 1971 in Winterbach, wurde dort aber offenbar nicht bestattet.

Der Gemeinderat Hohengehrens wählte Anfang Januar 1957 auf Vorschlag des Oberlehrers Erwin Mauz für die damalige Gaisgasse von der Hauptstraße bis zur alten Volksschule den Namen Friedrich-Greiner-Straße. (auh)

Erschienen DORFNACHRICHTEN aktuell Nr. 23 vom 06.06.2025

Beinahe ein Hohengehrener Nobelpreisträger

Foto: Universität Tübingen, Theoretische Astrophysik

Foto: Alfred Hottenträger, 15.04.2025

Wem in Hohengehren ist der Name Gerhard Elwert ein Begriff? Am ehesten hat man den Familiennamen vielleicht auf der verzierten Holztafel im Innenraum der Cyriakuskirche gelesen, denn der Vater Gotthilf Elwert hatte Ende Juli 1910 mit 31 Jahren die Pfarrstelle in der kleinen Schurwaldgemeinde angetreten. Elwert hatte dann am 4. Oktober 1910 in der Esslinger Stadtkirche die Pfarrerstochter Maria Schimpf geheiratet. Die Ehefrau brachte am Nachmittag des 15. Mai 1912, gut eineinhalb Jahre nach der Hochzeit und einen Tag vor ihrem 37. Geburtstag, in Hohengehren ihr erstes und auch einziges Kind zur Welt. Der Säugling wurde am 9. Juni von seinem Vater auf den Namen Gerhard Walter Eduard Johannes getauft. Als Taufzeugen wurden im Kirchenbuch vermerkt: seitens der Familie zwei Pfarrer, ein Finanzamtmann mit seiner Gattin und die Ehefrau eines Präzeptors. Dazu kam noch die Tochter des Esslinger Stadtpfarrers – alle typische Mitglieder des damaligen Besitz- und Bildungsbürgertums. Im Oktober 1920 zog die kleine dreiköpfige Familie aus Hohengehren fort, denn der Vater trat eine neue Stelle in Lichtel (heute ein kleiner Ortsteil von Creglingen) an. Sein Nachfolger in Hohengehren wurde im Mai 1921 für nur kurze Zeit der bereits in einem anderen Bericht vorgestellte Johannes Daimelhuber.

Gerhard besuchte zunächst die Realschule in Creglingen und wechselte dann Ende April 1923 auf das Realgymnasium in Esslingen (das heutige Georgii-Gymnasium). Von Jahr zu Jahr wurde er in der jeweiligen Klasse bzw. dem jeweiligen Zug ein leistungs- und notenmäßig besserer Schüler, in den letzten vier Jahren war er sogar der Klassenprimus. Vom Turnen war der Heranwachsende in den zwei Schuljahren 1929 bis 1931 gesundheitsbedingt befreit. Er wohnte während seines gesamten Aufenthalts in Esslingen bei einer Verwandten mütterlicherseits in der Schillerstraße 6. Sein großer Jugendwunsch soll der Schauspielerberuf gewesen sein, das pietistische, engherzige Reglement des Vaterhauses aber einen solchen Weg nicht zugelassen haben. Stattdessen studierte der junge Mann nach der 1932 abgelegten Reifeprüfung Physik, Mathematik und Astronomie, zunächst drei Semester lang ab Herbst 1932 in Tübingen und dann bis zum Studiumsende in München. Seine Eltern wohnten inzwischen in Deufringen (Oberamt Böblingen), wo der Vater seit 1928 Seelsorger war. An der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität promovierte der Sohn 1938 mit einer Arbeit über die Röntgen-Bremsstrahlung „mit Auszeichnung“. Das Thema der Dissertation lautete „Das kontinuierliche Spektrum der Röntgenstrahlen bei beliebiger Kernladung“. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres legte er die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien ab und arbeitete während der gesamten Kriegsjahre als Physiker bei der Telefunken GmbH in Berlin an Problemen der Nieder- und Hochfrequenztechnik.

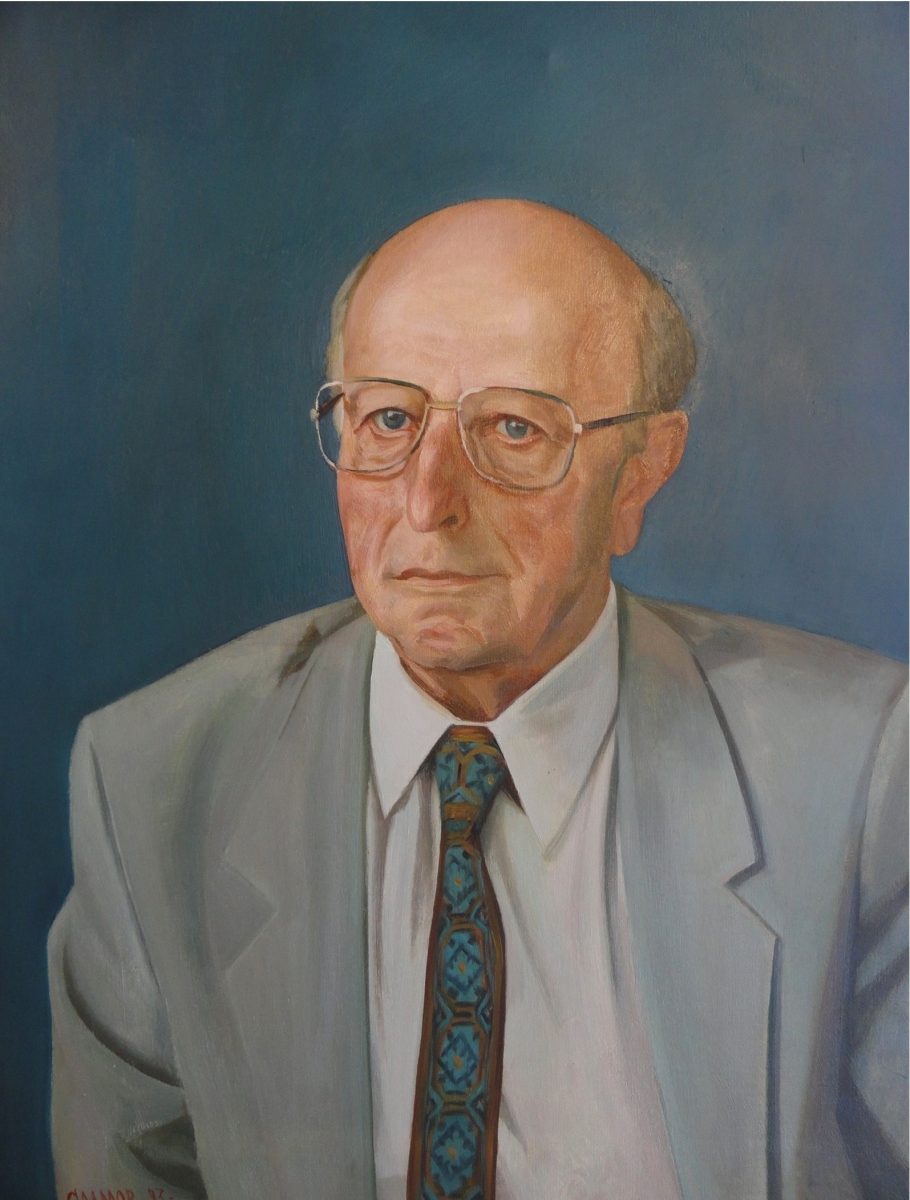

Nach Kriegsende kehrte Elwert nach Tübingen zurück, von der Entnazifizierungsbehörde lediglich als „Mitläufer“ eingestuft. Er ging zunächst in den höheren Schuldienst und unterrichtete ab Oktober 1945 nacheinander als Aushilfslehrer an drei höheren Tübinger Bildungsanstalten, aber auch an den Oberschulen in Hechingen und Rottenburg. Ende 1949 verließ er als Studienassessor den Schuldienst und wurde zum 1. Januar 1950 wissenschaftlicher Assistent am Astronomischen Institut der Eberhard Karls Universität. Die Habilitation für das Fach Theoretische Astrophysik erfolgte im Jahr 1953, und bei seinen wissenschaftlichen Forschungen widmete sich Elwert hauptsächlich Problemen aus diesem Bereich. Bahnbrechend waren seine Arbeiten zur Theorie der Röntgen- und Ultraviolett-Strahlung der Sonnenkorona, der heißen und nicht direkt sichtbaren äußeren Hülle der Sonne. Seine theoretischen Vorhersagen auf diesem Gebiet wurden später durch Beobachtungen mittels Raketen und Forschungssatelliten bestätigt.

Elwert erwarb sich weltweites Ansehen, das ihm viele Einladungen an in- und ausländische Forschungsstätten einbrachte, in den 60er Jahren vor allem zu Vorträgen in den USA. In jener Zeit galt er als einer der bedeutendsten deutschen theoretischen Astrophysiker. Aufgrund der Entdeckung der Röntgenstrahlen auf der Sonne soll er sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen worden sein. Eine Anerkennung seiner Leistungen war dann 1967 die Berufung auf den neugeschaffenen Lehrstuhl für Theoretische Astrophysik an der Universität Tübingen. Im Jahr 1980 emeritiert, war Elwert weiterhin wissenschaftlich tätig, bis sein Gesundheitszustand dies nicht mehr zuließ. Das Interesse Elwerts galt aber nicht nur der Astrophysik, sondern der gesamten Natur. Er soll dazu ausgedehnte Wanderungen, bevorzugt in die Tübinger Umgebung, unternommen, aber auch auf seinen vielen Auslandsreisen die jeweilige Naturschönheit genossen haben. Elwert war zudem musisch begabt und interessiert, er soll gut zeichnen, malen und basteln gekonnt haben. Hervorzuheben ist seine große Hilfsbereitschaft, die sich beispielsweise darin zeigte, dass er notleidende Studierende kostenlos bei sich wohnen ließ. Ein großer Wunsch blieb jedoch unerfüllt – die totale Sonnenfinsternis im Jahr 1999 beobachten und erleben zu können. Der gebürtige Hohengehrener hatte nämlich seit Anfang der 90er Jahre gesundheitliche Probleme und verstarb am 25. Juni 1998 im Alter von 86 Jahren. Seine letzte Ruhe fand er im schlichten Elterngrab auf dem Tübinger Stadtfriedhof. (auh)

Erschienen DORFNACHRICHTEN aktuell Nr. 18 vom 02.05.2025

Ein bewegtes Leben für die Gemeinschaft (2)

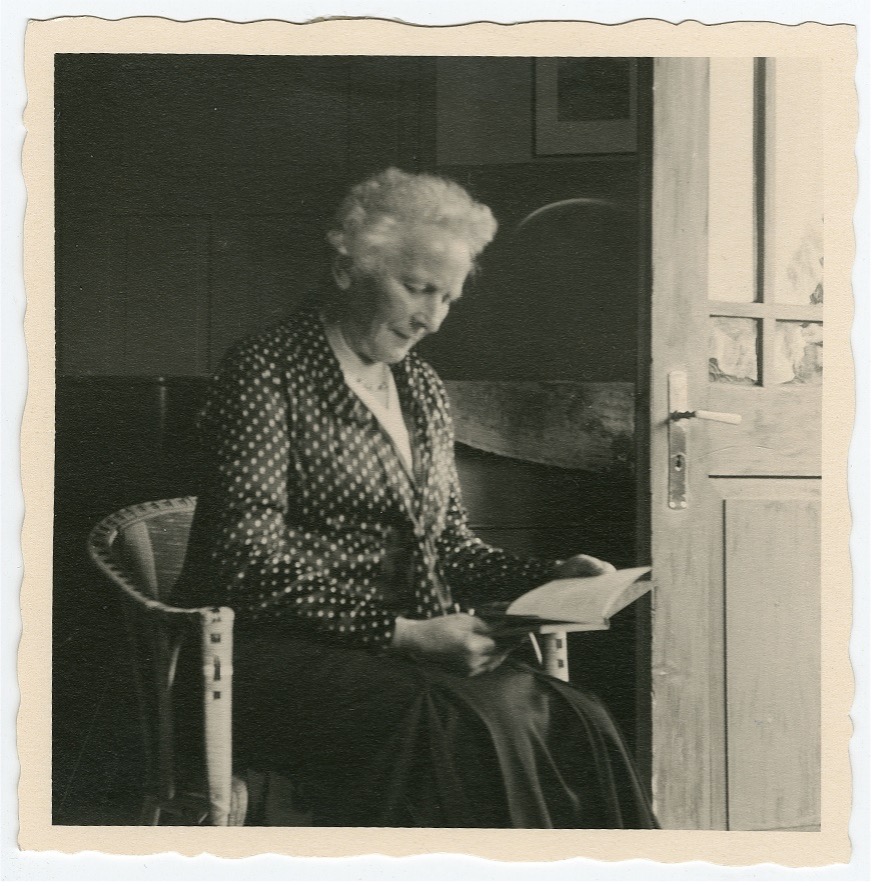

Friedrich und Emilie Maier, Datum der Aufnahme unbekannt

Friedrich und Emilie Maier, Datum der Aufnahme unbekannt

SPD-Mitglied seit 1919, gehörte Maier nach dem Krieg ab 1923 für ein Jahrzehnt dem Gemeinderat an. Am 16. April 1923 wurden die drei bei den Gemeinderatswahlen vom 9. Dezember 1922 erstmals gewählten Mitglieder Friedrich Maier, Christian Ziegler und August Hildenbrand in öffentlicher Sitzung „beeidigt“. 1923 starben die Eltern des frischgewählten Gemeinderats innerhalb weniger Monate, und im Juni des folgenden Jahres gaben sich in Baltmannsweiler Maier und die ein gutes Jahr jüngere und ebenfalls aus dem Ort gebürtige Weberin Emilie Barbara Unrath vor dem Pfarrer Eberhard Lempp das Jawort. Das Paar bekam kurz vor dem Heiligen Abend 1927 Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen, das jedoch wenige Tage nach der Geburt starb.

Ende 1928 fanden erneut Gemeinderatswahlen statt, und Maier wurde auf sechs Jahre bis einschließlich 1934 wiedergewählt. Er ahnte zu jenem Zeitpunkt sicherlich noch nicht, dass er die Amtsperiode nicht zu Ende ausführen konnte. Denn auch in Baltmannsweiler breitete sich der nationalsozialistische Ungeist Anfang der 30er Jahre langsam, aber merklich aus. Bei den Reichstagswahlen 1932 zeigte sich im Ort bereits die wachsende Zustimmung für die NSDAP, die in der Wahl am 31. Juli über 30 Prozent erreichte. Noch blieb aber die SPD stärkste Partei. Bei der Wahl am 6. November errangen die beiden linksorientierten Parteien SPD und KPD 146 bzw. 47 Stimmen, die NSDAP 84 Stimmen. Nach der sogenannten „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten wurden die zwei Arbeiterparteien im Wahlkampf für die Reichstagswahl am 5. März 1933 jedoch massiv behindert. Bei dieser Wahl verdrängte die NSDAP in Baltmannsweiler mit 193 Stimmen die SPD, die immerhin noch 156 Stimmen erhielt, erstmals auf den zweiten Rang. Zwei Tage später wehte die Hakenkreuzfahne auf dem Rathausdach. Am 4. Mai 1933 wurde aufgrund des Gleichschaltungsgesetzes der Länder der bisherige Gemeinderat umgebildet. Die neuen Machthaber hebelten später mit der Gemeindeordnung von 1935 die Demokratie auf kommunaler Ebene aus. Der Bürgermeister wurde dann von den Aufsichtsbehörden berufen und ernannte seinerseits die Gemeinderäte. Der im Sommer 1932 in Baltmannsweiler gewählte 29-jährige Bürgermeister Alfred Otto Eichele galt allerdings als systemkonform und konnte deshalb sein Amt behalten.

In den Monaten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die Organisationen des Ortes „gleichgeschaltet“. Das betraf auch den aus der Arbeiterbewegung hervorgegangenen TSV, und Maier verlor seinen Posten als Turnwart, wohl wegen seiner Zugehörigkeit zur SPD. Bereits seit Februar 1933 sahen sich im Reich Mitglieder der SPD zunehmend Verfolgungen ausgesetzt. Die Partei verlor mit dem Verbot der Organisation „Reichsbanner“ und der freien Gewerkschaften am 2. Mai ihre wichtigsten gesellschaftlichen Bündnispartner. Schließlich erfolgte am 22. Juni das endgültige Verbot der SPD. Damit wurden ihr als nun vermeintlich staats- und volksfeindlicher Partei alle politischen Aktivitäten wie Versammlungen und Propagandamaßnahmen untersagt und das Parteivermögen beschlagnahmt. Maier und Gottlieb Ziegler mussten nun ihre Sitze im Baltmannsweiler Gemeinderat aufgeben. Das Beispiel der Ortschaft verdeutlicht den rasanten Wandel eines zuvor demokratischen zu einem autoritär geführten und „gleichgeschalteten“ Gemeinwesen mit der Übernahme der nun dominierenden Ideologie.

Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Maier 1939 wieder Soldat – erneut auf einem U-Boot. Auf U 552 machte der Oberbootsmann aber vom U-Boot-Hafen St. Nazaire an der französischen Atlantikküste aus nur wenige Feindfahrten mit und wurde dann Ausbilder an Land. Im Jahr 1945 geriet er in französische Gefangenschaft und kam erst 1947 nach Hause zurück. Zum Turnen hatte er zunächst gar keine Lust, doch auf Drängen des Vereins übernahm er bald die gesamte Turnabteilung, die er ununterbrochen bis 1972, also bis zu seinem 75. Lebensjahr, aktiv als Oberturnwart anführte. Ab 1957 leitete er zudem für Jahrzehnte noch das Frauenturnen, selbst als er bereits über 80 Jahre zählte. Maier war zudem eines der Gründungsmitglieder des örtlichen Musikvereins, sang im Männergesangverein und wurde 1976 zum Ehrenmitglied ernannt. Im genossenschaftlichen Bereich trat er als Mitbegründer der Milchverwertungsgenossenschaft Baltmannsweiler und als Aufsichtsratsmitglied der örtlichen Spar- und Darlehenskasse hervor. Überdies war er Mitbegründer des Obst- und Gartenbauvereins. Gegenüber dem Ansinnen einiger Bürger und des Landrats, Maier solle das Amt des Bürgermeisters in Baltmannsweiler übernehmen, blieb er aber standhaft. Die Gemeinderatstätigkeit nahm er jedoch wieder auf, war seit 1947 stellvertretender Bürgermeister und blieb Gemeinderat ohne Unterbrechung bis 1975. Auf Kreisebene war er Kreisverordneter in den Jahren 1949 bis 1953 und dann wieder ab 1972. Beruflich zog Maier nach dem Verkauf der Schuhfabrik in Faurndau im Jahr 1952 mit seinem alten Chef nach Uhingen, wo ein kleineres Unternehmen weitergeführt wurde. Als Obermeister ging er 1962 in den Ruhestand.

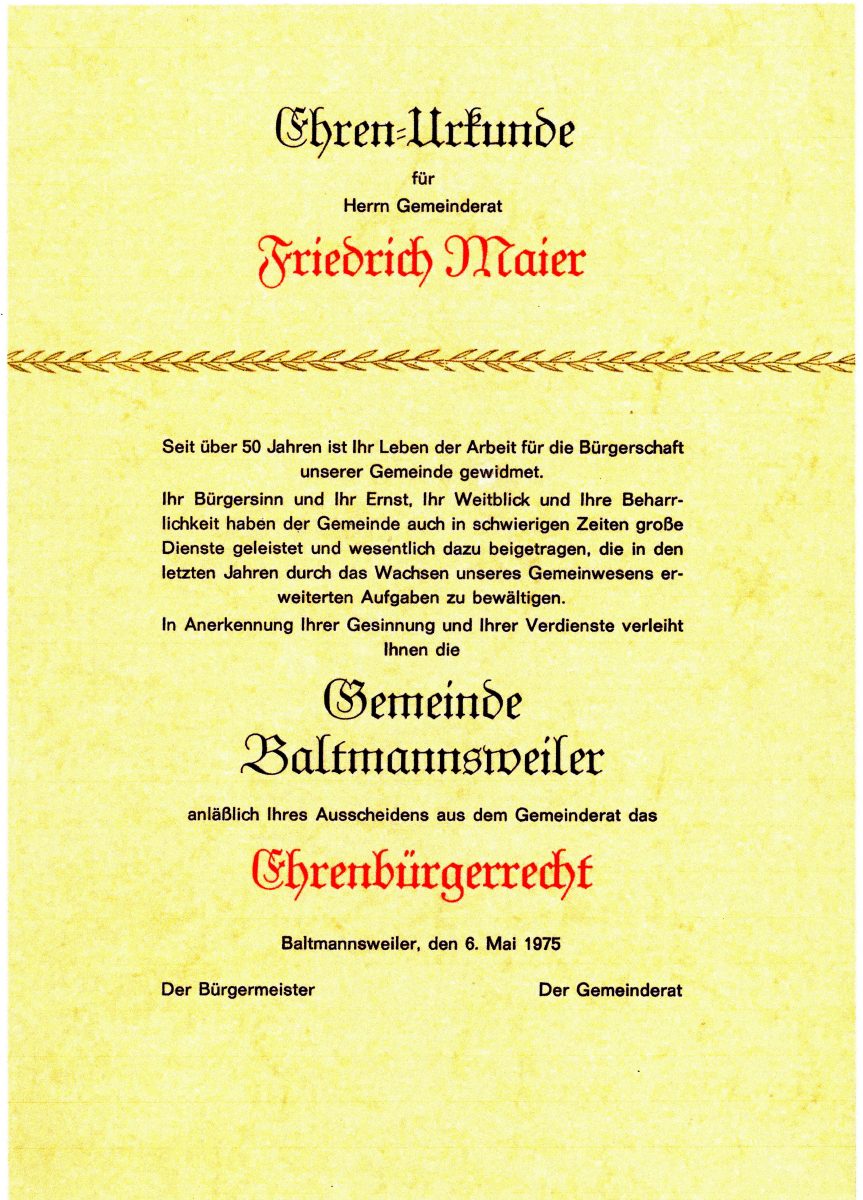

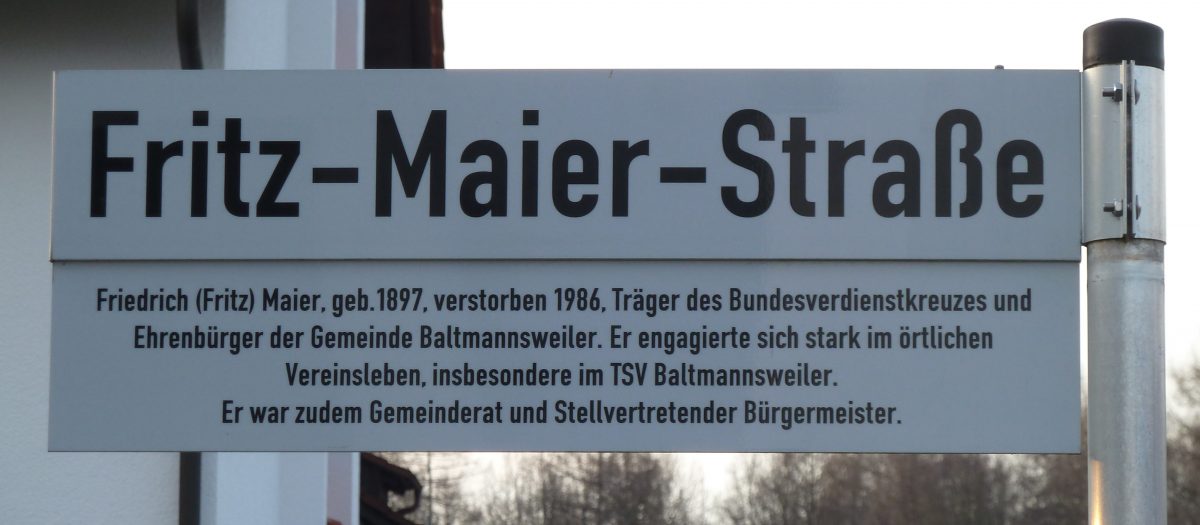

Für sein vielfältiges Engagement in der Schurwaldgemeinde erhielt Maier Ende 1973 den Bundesverdienstorden am Bande und zwei Jahre später die Ehrenbürgerrechte nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats vom 7. Mai 1975. Die Verleihung der Ehrenbürgerrechte nahm der neugewählte Bürgermeister Roland Keim als seine erste Amtshandlung vor. Maier bedankte sich und führte aus, „daß bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit immer das Wohl der Gemeinde im Vordergrund gestanden habe, sein Leitsatz sei gewesen, ehrlich sei der Mensch und gut“. Die Ehrung erlebte Maiers Gattin Emilie nicht mehr, sie war bereits am 4. Februar 1965 im Alter von 66 Jahren in Baltmannsweiler verstorben, der Ehemann folgte ihr am 19. April 1986 in Plochingen. Mitte der 90er Jahre wurde schließlich noch die besagte Straße in der Schurwaldsiedlung nach ihm benannt. (auh) Erschienen in DORFNACHRICHTEN aktuell Nr. 17 vom 17.04.2025

Ein bewegtes Leben für die Gemeinschaft (1)

Steffi Graf hat eine, auch Dietmar Hopp hat eine – nämlich eine Straße, die nach ihnen benannt ist, und zwar in Landshut bzw. Sinsheim. Üblicherweise ehren aber Kommunen keine lebenden Personen mit Straßennamen, sondern nur verstorbene. Die Benennung soll eine besondere Ehrung der jeweiligen Person darstellen, deshalb sind Persönlichkeiten zu wählen, die für die Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung waren oder noch sind. In Baltmannsweiler gibt es in der Schurwaldsiedlung ein solches Straßenschild, sogar mit einem Zusatzschild versehen, auf dem knappe Angaben zur Biografie des somit geehrten Fritz Maier zu lesen sind.

Otto Friedrich (Fritz) Maiers Leben war im wahrsten Wortsinn bewegt. Er wurde am 5. März 1897 in Baltmannsweiler als Sohn des Bauern und späteren Feldschützen Gottlieb Maier geboren. Es war nach dem Tod der ersten Gattin 1884 die zweite Ehe des Vaters, Anfang September 1886 hatte der Witwer nämlich die aus Hegensberg gebürtige Bäckerstochter Luise Hallm geheiratet. Schon als Jugendlicher entdeckte Friedrich Maier seine Liebe zum Turnen: Bereits mit zwölf Jahren nahm ein älterer Bruder (möglicherweise Hermann) ihn mit zum sonntagvormittäglichen Turnen, und gleich nach der Volksschulentlassung wurde er 1911 aktives Mitglied des 1908 gegründeten Arbeiterturn- und Sportvereins (ATV).

In jenen Tagen bildete der Schuhmacher, der zunächst bei einem örtlichen Meister und nach dessen Tod in einer Schuhfabrik in Faurndau das Handwerk erlernte, mit zwei Freunden die Spitzengruppe des Turnvereins. Geturnt wurde am Reck, am Barren und später auch am Pferd. Dabei blieb Maier kaum Zeit für seine Sportleidenschaft, denn er musste an Arbeitstagen morgens um vier Uhr aufstehen, nach Reichenbach laufen und mit dem Arbeiterzug nach Faurndau fahren. Abends war er erst um neun Uhr wieder zu Hause. Als ab Anfang August 1914 der Erste Weltkrieg tobte, wurden auch nachweislich vier der sechs Söhne der Familie Maier Soldaten, Ernst (1914), Wilhelm und Friedrich (1915) sowie Hermann (1916). Ob der am 18. Juni 1899 geborene Sohn Christian Gottlieb zum Militär musste, ist nicht bekannt, es gab jedoch in der Liste der „Ausmarschierten“ aus Baltmannsweiler einen Soldaten namens Christian Maier. Einer der Brüder sollte den Krieg nicht überleben: Ernst, lediger Eisenbahnarbeiter und Gefreiter in der 12. Kompanie des Württembergischen Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 248, war an der Westfront eingesetzt. Der 29-Jährige fiel am frühen Morgen des 15. Juli 1916 um 4.45 Uhr bei Richebourg l’Avone (Frankreich) durch einen Schuss in die Brust und wurde zwei Tage später beerdigt. Im Gegensatz zu seinen Brüdern, die beim Württembergischen Heer Kriegsdienst leisteten, kam Friedrich weit weg von Baltmannsweiler zur Kaiserlichen Marine. Angeblich war sein sportlich trainierter Körper bei der Musterung aufgefallen. Eine für die damalige Zeit typische Fotografie, in einem Kieler Atelier aufgenommen, zeigt einen selbstbewusst blickenden jungen Mann. Bald darauf findet man den Matrosen auf dem U-Boot UC 74 in Wilhelmshaven. Am 17. Februar 1917 ging es in den Einsatz, und ab Mitte März gehörte das U-Boot zur II. Flottille im Marinestützpunkt Pola und wurde von dort in Zusammenarbeit mit der k. u. k. Österreichisch-Ungarischen Marine im Mittelmeer eingesetzt. Maier erlebte dann die Schrecken des Seekriegs, in der Ortsgeschichte Baltmannsweilers von 1936 wird er wie folgt zitiert: „Von [Pola] aus machten wir unsere Fahrten. Jede dauerte vier bis fünf Wochen.

Ihr könnt euch nicht denken, was es heißt, vier Wochen in einem U-Boot eingeschlossen zu sein, vier Wochen fast keine frische Luft, vier Wochen fast immer unter Wasser, vier Wochen ständig in Gefahr, auf eine Mine aufzulaufen. Nach jeder Fahrt waren wir fast kaput[t].“ Das aus militärischer Sicht sehr erfolgreiche U-Boot versenkte 37 Schiffe und beschädigte vier. Darunter war auch die Versenkung zweier alliierter Truppentransporter: des britischen Passagierdampfers „Arcadian“ auf dessen Fahrt von Thessaloniki nach Alexandria 20 Seemeilen nordöstlich der griechischen Insel Milos und der französischen „Yarra“ auf deren Weg von Madagaskar nach Marseille nördlich von Kreta. Beide Schiffe sanken im Jahr 1917, insgesamt starben dabei etwa 300 Militärangehörige und Zivilisten. Maier sah Menschen, aber auch Tiere, die auf den Schiffen geladen waren, ertrinken. Was er wahrscheinlich nicht wusste: Unter den Überlebenden der am 15. April torpedierten „Arcadian“ befand sich das Besatzungsmitglied Thomas Threlfall, der auf den Tag genau fünf Jahre zuvor den Untergang des Luxusdampfers „R.M.S. Titanic“ überlebt hatte. Das U-Boot operierte laut Maier bis vor die ägyptische und die syrische Küste, von dort seien die Seeleute an Land gegangen und bis vor Damaskus marschiert. UC 74 mit seiner Besatzung wurde gegen Kriegsende am 21. November 1918 in Barcelona (Spanien) infolge Brennstoffmangels interniert, am 26. März des folgenden Jahres an Frankreich ausgeliefert und im Juli 1921 in Toulon abgewrackt.

Zurück in der Heimat nahm Maier sofort wieder seine gewohnte Arbeit in der Fabrik und in der Landwirtschaft auf. Auch mit dem Turnen begann er wieder und wurde zum Oberturnwart gewählt. Jene Jahre wurden für den Verein trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und sicherlich auch auf dem Schurwald zu einer Blütezeit mit über 100 Mitgliedern und vielen erfolgreichen Teilnahmen bei Turnfesten. Schon 1919 errang die unter Maier aus 45 Turnern bestehende Riege beim ersten Bezirkstreffen in Stuttgart-Münster 43 Siege. Reisen führten unter anderem nach Leipzig (1922) und Wien (Arbeiterolympiade 1929). Die Baltmannweiler Turnerriege mit 12 bis 15 Mann war dadurch nicht nur in der näheren, sondern auch weiteren Umgebung sehr bekannt. (auh)

DORFNACHRICHTEN aktuell, Nr. 28/2025

vom 11. Juli 2025

Wahrheit oder Legende?

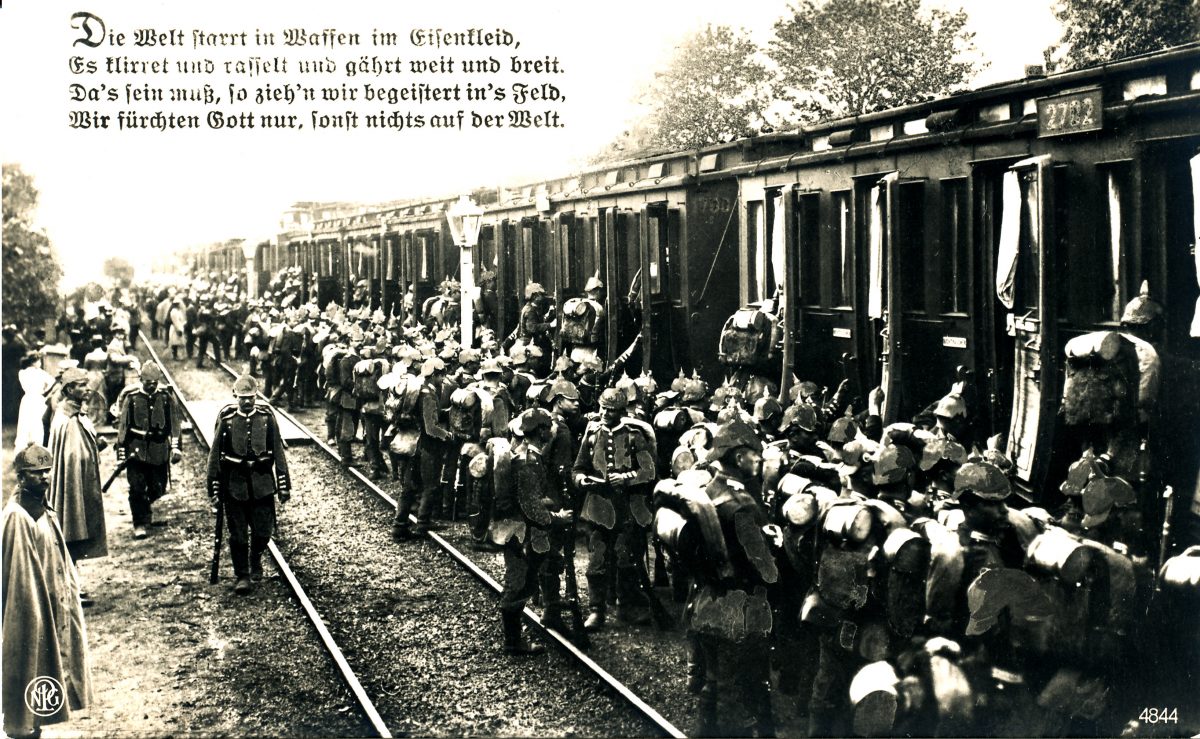

„Die Welt starrt in Waffen im Eisenkleid, / Es klirret und rasselt und gährt weit und breit. / Da’s sein muß, so zieh‘n wir begeistert in’s Feld, / Wir fürchten Gott nur, sonst nichts auf der Welt.“ Dieser Text steht auf einer ungelaufenen Ansichtskarte, wahrscheinlich aus den Anfangstagen des Ersten Weltkriegs.

Viele Jahre lang vertrat der Verfasser dieses Beitrags als Geschichtslehrer die durch historische Fotografien scheinbar belegte Meinung, Anfang August 1914 habe eine große Kriegsbegeisterung die gesamte Zivilbevölkerung des damaligen Kaiserreichs erfasst. Man sprach in der Wissenschaft in Anlehnung an zeitgenössische Quellen vom sogenannten „Augusterlebnis“ oder vom „Geist von 1914“. Lokalgeschichtliche Forschungen entlarvten jedoch bereits vor der Jahrtausendwende diese Ansicht als Legende. Nicht überall jubelten nämlich die Menschen, als die Nachrichten vom Kriegsbeginn bekannt wurden und zumeist junge Männer in die Kasernen einrückten, um für einen angeblich zeitlich kurzen Waffengang ausgebildet zu werden. Viele Deutsche glaubten immerhin, in einen gerechten Verteidigungskrieg zu ziehen. Der Jubel war in Wirklichkeit in den Städten größer als auf dem Lande, er war stärker vor allem im Besitz- und Bildungsbürgertum als bei Arbeitern und Bauern und lauter bei der jungen als bei der älteren Generation. Auf dem Lande herrschte zumeist tiefe Niedergeschlagenheit, und sogar im Morgenblatt der „Münchener Neuesten Nachrichten“ hieß es am 4. August 1914 unter dem Titel „Der zweite Mobilmachungstag“: „Schwerer Kummer aber ist bei vielen unserer Bauernfamilien eingezogen, denn die Väter oft sehr kinderreicher Familien müssen fort, die Söhne, Pferde und Wagen werden von den Militärbehörden gefordert, und draußen steht die Ernte.“

Wie sah wohl die Situation in Baltmannsweiler und Hohengehren aus? Auch in diesen beiden Dörfern veränderte der Kriegsbeginn das Leben der Bevölkerung einschneidend. Einen wenn auch sehr nationalistisch gefärbten Eindruck gibt die 1936 erschienene und vom damaligen Hauptlehrer Albert Eberle verfasste Ortsgeschichte Baltmannsweilers. Eberle schreibt aber auch: „Wie eine Bombe schlug sie [die Kriegserklärung vom 1. August 1914] in unser stilles Dorf ein. Die Mobilmachung wurde durch die Ortsschelle und durch Plakate bekanntgegeben.

Alles stand auf den Straßen oder schaute zum Fenster heraus und besprach lebhaft das große Ereignis. Viele Frauen weinten. Mütter und Kinder bangten um ihre Angehörigen. Die wehrpflichtigen Bauern aber standen unter ihren Scheunentoren, in die sie bald die gereifte Ernte […] einzuführen gehofft hatten, [und] nickten einander ernsten Blickes zu“. Die Männer, die in den folgenden Tagen und Wochen infolge der Mobilmachung „einrücken“ mussten (und vielleicht auch wollten), wurden von ihren Angehörigen auf die Bahnhöfe nach Esslingen, Reichenbach und Winterbach begleitet, wo allen ein schwerer Abschied bevorstand. Die „Ausmarschierten“ fehlten nun als Arbeitskräfte, an ihre Stelle traten vermehrt Frauen und Mädchen aus der Gemeinde, die sogar als Streckenarbeiterinnen bei der Reichsbahn beschäftigt wurden, aber auch Kriegsgefangene.

Ein beliebtes Kommunikationsmittel der Soldaten im Feld mit den Angehörigen, Freunden und Bekannten in der Heimat war die Feldpost. Fast 28 Milliarden Sendungen wurden an die Front bzw. von dort in die Heimat befördert. In diesen Zeitdokumenten inszenierten sich aber in aller Regel die Soldaten – sowohl bewusst als auch unbewusst – selbst und stellten eine oft scheinbare Wirklichkeit her, zudem boten sie ihren Lesern selten Informationen über den wahren Kriegsverlauf. Überdies machten Zensur, Rücksichtnahme auf die Adressaten und häufige Sprachlosigkeit der Schreiber die Feldpostbriefe und -karten zu einer Ansammlung alltäglicher Themen und nichtssagender Details. Doch gerade der Austausch solcher trivialen Nachrichten war der Hauptsinn solcher Post, denn sie stärkte die Schreiber emotional und bot ihnen eine Orientierung an den glücklicheren Tagen der Vorkriegszeit. Auch diesmal geht die Bitte an die Einwohnerschaft beider Gemeinden, dem Heimat- und Geschichtsverein noch vorhandene Unterlagen zu jenen ersten Kriegstagen 1914 vorübergehend zur Verfügung zu stellen. (auh)

DORFNACHRICHTEN aktuell, Nr. 13/2025 vom 28. März 2025, S. 11f

Ein auffällig altes Grab

„Der Mensch ist erst dann tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.“ Dieses Zitat wird dem bekannten Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht zugeschrieben. Mit dem Wegwerfen von Fotografien bei Haushaltsauflösungen oder dem Abräumen alter Grabstätten verschwindet zumeist die Erinnerung an die Personen, die einstmals in einem Ort lebten. Auch auf dem Hohengehrener Friedhof findet man so gut wie keine alten Grabsteine mehr, einer der wenigen sticht jedoch durch seine kunstvolle Gestaltung und seinen wie neu wirkenden Zustand sogleich ins Auge. Die Inschrift des über 100 Jahre alten Grabsteins weist darauf hin, dass Eltern zwei ihrer Kinder Anfang 1920 innerhalb weniger Wochen verloren hatten: Hier ruhen uns. lb. Kinder Robert Roos geb. 10.3.1903 gest. 11.2.1920 Pred. 12. V. 1. Wilhelmine Roos geb. 2.5.1894 gest. 19.3.1920 Hebr. 13. 13. V. 9.

Was kann man nach so langer Zeit über besagte Eltern und ihre Kinder in Erfahrung bringen? Ein Blick in die Kirchenbücher und Familienregister gibt einen wenn auch unzureichenden Einblick in die Biografien.

Der Straßenwart und Schuhmacher Daniel Roos, geboren 1861 in Hohengehren, und seine aus Weiler stammende knapp sieben Jahre jüngere Ehefrau Wilhelmine, geb. Bühler, gaben sich am 8. Juli 1893 in der Schurwaldgemeinde das Jawort. Es folgten in den Jahren 1894 bis 1906 sieben Kinder, vier Knaben und drei Mädchen, drei der Kinder verstarben jedoch bereits im Säuglings- oder Kleinkindalter, ein damals viele Eltern betreffendes Schicksal. Im Ersten Weltkrieg wurde der nach seinem Vater benannte älteste Sohn (Jahrgang 1895) am 20. Mai 1915 zum Militär einberufen und geriet im September 1917 in französische Gefangenschaft. Erst im Februar 1920 heimgekehrt, kam er wohl noch rechtzeitig zur Beerdigung seiner zwei Geschwister Robert und Wilhelmine.

Wer waren die beiden so früh Verstorbenen? Der 16-jährige Paul Robert Roos, Eisenbahnarbeiter auf der Verladestelle Plochingen, war am frühen Morgen des 11. Februar 1920, 5 ½ Uhr, im Plochinger Johanniterkrankenhaus infolge eines vier Monate dauernden Lungenleidens „mit hinzugekommenem Schlaganfall“ gestorben. Er wurde drei Tage später, nachmittags um 2 Uhr, bestattet, die Leichenpredigt hielt der damalige Ortspfarrer Gotthilf Elwert.

Einen Monat danach musste am frühen Nachmittag des 21. März ein weiteres Kind des Ehepaars Roos in Hohengehren zu Grabe getragen werden. Die als Fabrikarbeiterin in der Reichenbacher Weberei Otto beschäftigte Wilhelmine (Mina) Pauline Roos war zwei Tage zuvor, „vormittags ½ 10 Uhr“, verstorben.

Todesursache war ebenfalls ein Lungenleiden, an dem die junge Frau über ein Jahr gelitten hatte. Auch diesmal spendete Pfarrer Elwert den trauernden Angehörigen geistlichen Trost. Die ledige Wilhelmine hatte übrigens im Mai 1918 einen Knaben zur Welt gebracht, der diese jedoch Anfang Juni 1921 mit drei Jahren aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung wieder verlassen würde.

Der Bruder der beiden verstorbenen jungen Menschen, der Weltkriegsteilnehmer Karl Daniel Roos heiratete erstmals am 16. September 1922 in seinem Geburtsort die aus Köngen stammende und seit einem guten Jahr verwitwete Marie Luz, Mutter zweier Mädchen. Nach dem Ableben der ersten Gattin am 24. Februar 1937 ging Roos im Jahr darauf ein zweites Mal eine Ehe ein. Die Gattin Marie Maier stammte aus Hochdorf, die Trauung fand auch dort am 16. Juni 1938 statt. Roos starb 73-jährig am 4. September 1968 in Hohengehren, ein gutes Jahr nach seiner Ehefrau. Seine Schwester Marie Anna, am 16. September 1904 in Stuttgart zur Welt gekommen, heiratete am 5. September 1931 bürgerlich, am 3. Oktober kirchlich den aus Denkendorf gebürtigen 25-jährigen Fabrikarbeiter Heinrich Mack.

Das Leben von Daniels und Maries Mutter hatte Mitte Oktober 1924, das ihres Vaters am frühen Morgen des 9. Oktober 1939 aufgrund Altersschwäche geendet. Ihre Grabstätte existiert nicht mehr – im Gegensatz zu der ihrer beiden Kinder Robert und Wilhelmine. (auh)

DORFNACHRICHTEN aktuell, Nr. 9/2025 vom 28. Februar 2025, S. 12

Kriegsgefangene

Die Gaststätte „Schurwaldhöhe“ am Kreisel an der Schorndorfer Straße und die Bushaltestelle gleichen Namens kennen wahrscheinlich alle Einwohner in Baltmannsweiler. Weniger oder gar nicht bekannt ist ihnen hingegen, dass dort während des Zweiten Weltkriegs ein Lager für ausländische Kriegsgefangene eingerichtet war.

Zumindest ab 1940 gab es in dem Schurwalddorf Kriegsgefangene, denn laut eines Protokolls vom 3. August jenes Jahres informierte der damalige Bürgermeister den Gemeinderat darüber, dass er über das Esslinger Arbeitsamt die Zuweisung von fünf Kriegsgefangenen beantragt habe. Sie seien am 29. Juli eingetroffen, bei dem Gastwirt zur „Schurwaldhöhe“ Franz Stoppel untergebracht und unter anderem mit dringenden Wegunterhaltungsarbeiten beschäftigt. Am 3. Dezember 1941 teilte der Bürgermeister dem Landrat in Esslingen mit, dass wieder kriegsgefangene Franzosen im Ort angekommen und im besagten Gasthof untergebracht seien. Sie leisteten beim Forstamt Plochingen Holzhauerarbeiten. In jenen Tagen schickte der Evangelische Oberkirchenrat in Stuttgart sämtlichen Dekanatämtern eine Mitteilung, die Seelsorge für ausländische Kriegsgefangene betreffend. Die angeschriebenen Ämter gaben sie an die Pfarrhäuser weiter, somit wurden auch die Pfarrer Wacker in Baltmannsweiler und Waldbaur in Hohengehren darüber informiert, dass „die Seelsorge an Kriegsgefangenen […] neuerdings vom Oberkommando der Wehrmacht neu geregelt worden [ist]. Sie soll in Zukunft grundsätzlich nur durch kriegsgefangene Geistliche ausgeübt werden. Deutschen Geistlichen, auch Wehrmachtsgeistlichen ist die Vornahme gottesdienstlicher Handlungen jeder Art bei Kriegsgefangenen verboten. […]

Die Neuordnung gilt auch für Zivilpfarrer, besonders solche, die etwa Kriegsgefangene auf Arbeitskommandos mit Gottesdiensten bedient haben. Weiter wird mitgeteilt, dass die Teilnahme von Zivilarbeitern polnischen Volkstums an den Gottesdiensten schlechthin untersagt ist.“ Was die beiden Pfarrer beim Lesen dieses Schreibens dachten, inwieweit es ihr Handeln beeinflusste, ist nicht bekannt. Es gab sicherlich den einen oder anderen Kriegsgefangenen in der Schurwaldgemeinde, der sich geistlichen Beistand wünschte bzw. gewünscht hätte. Am 7. August 1941 meldete der Einzelposten der Gendarmerie in Baltmannsweiler dem Landrat die Festnahme zweier entflohener polnischer Kriegsgefangener. Der Gendarmeriewachtmeister der Reserve Schäfer hatte die beiden Männer am Morgen auf einer Dienststreife von Schanbach nach Krummhardt aufgegriffen und dem Gendarmerieposten Esslingen „zugeführt“. Es handelte sich um den 27-jährigen Zbignier Jonkoloski und den 30-jährigen Waclaw Swiderski aus dem Stalag Hammelburg, die in Unterschlüpf (Kreis Mergentheim) bei zwei Bauern gearbeitet hatten und seit elf Tagen mit unbekanntem Ziel unterwegs gewesen waren. Für das Jahr 1944 finden sich im Esslinger Kreisarchiv schriftliche Unterlagen über weitere Fälle geflohener Kriegsgefangener: So entfernten sich am Morgen des 21. Februar 1944 der 31-jährige Sergei Chikow, von Beruf Schlosser, und der 32-jährige Nikolei Maslow, im Zivilleben Bauer, von ihrer Arbeitsstelle bei der Saatschule auf der Gemarkung Baltmannsweiler in Richtung Reichenbach / Fils – Plochingen. Was aus den beiden aus Moskau gebürtigen Männern wurde, ist leider nicht bekannt.

Am 8. Mai stellte der Gastwirt Stoppel auf der Schorndorfer Straße zwei Ostarbeiter in Zivilkleidern, die in Richtung Schorndorf gingen, und brachte sie in den Ortsarrest. Die beiden Männer, der 38-jährige Oberleutnant Kosta Gagnidze und der 34-jährige Hauptmann Dawid Mschavanadske, waren Offiziere der Roten Armee aus dem Lager Cannstatt und mussten bei einer Baufirma in Stuttgart-Gaisburg arbeiten. Drei Tage zuvor war ihnen gegen Mittag die Flucht gelungen, die Nächte hatten sie im Wald zugebracht. Die Festgenommenen wurden noch am selben Abend von zwei Soldaten abgeholt, ihr weiteres Schicksal liegt im Dunkeln.Und am frühen Morgen des 12. September entfloh aus dem Lager Schurwaldhöhe der französische Kriegsgefangene Heinrich (wohl Henri) Terrine, gebürtig aus Meaux. Eine Fahndung wurde sofort aufgenommen, über Terrines Schicksal konnte nach so vielen Jahren jedoch nichts herausgefunden werden.

Franz Stoppel starb eines gewaltsamen Todes: Als am 5. September 1945 junge polnische Soldaten das Anwesen plünderten, wehrte sich der 65-Jährige, woraufhin zwei der Plünderer auf ihn schossen. Viele Monate später verhafteten US-Militärpolizisten die beiden Täter, und der Todesschütze wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. So steht es in der Baltmannsweiler Ortsgeschichte von 1999. (auh)

Text Alfred Hottenträger

Erschienen 31.01.2025 in den Dorfnachrichten

Lores Puppe

Wie im Beitrag „Das kurze Leben der Lore Akulewitsch“ in den „Dorfnachrichten“ vom 13. Dezember 2024 bereits erwähnt, wurde das kein Jahr alte Mädchen einer ledigen jüdischen Mutter 1922 in Baltmannsweiler als sogenanntes „Kostkind“ in der Familie des Ehepaars Julius und Katharine Glohr in der Zinkgasse 7 aufgenommen. Nach zirka zwei Jahren kam es dann Anfang November 1923 nach Thomashardt zu einer neuen Pflegefamilie, es war die des dortigen Küfermeisters Roos, in der Lore bis 1928 lebte.

Zum jüdischen Chanukka-Fest, das in kultureller Hinsicht dem christlichen Weihnachtsfest entspricht, erhielt Lore vom Israelitischen Fürsorgeamt Stuttgart, das seinen Sitz in der Hospitalstraße 36 hatte und ihren Fall betreute, Anfang Dezember 1926 ein Päckchen mit Geschenken zugeschickt. Darin waren neue Kleider, ein Bilderbuch und Schokolade. Außerdem besaß wohl das Mädchen eine Puppe, die bis auf den heutigen Tag von den Nachfahren der Familie Roos aufbewahrt wird. Sie war für damalige Verhältnisse sicherlich teuer, von wem Lore sie aber bekommen hatte, war nicht mehr herauszufinden. Der Kopf stammte von der Puppenfabrik Armand Marseille im thüringischen Sonneberg, die damals einer der weltgrößten Lieferanten von Puppenköpfen aus feinem Biskuitporzellan für viele namhafte Puppenhersteller war. Diese Firmen komplettierten dann gewöhnlich Körper und Kleidung der Puppen je nach Wunsch der Kunden. Lores sehr schöne zirka 100 Jahre alte Puppe soll dankenswerterweise in die bleibende Obhut des Heimat- und Geschichtsvereins gegeben und zu einem späteren Zeitpunkt auch einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden. (auh)

Text: Alfred Hottenträger

Erschienen 17.01.2025 in den Dorfnachrichten

Das kurze Leben von Lore Akulewitsch

Foto: (Familienarchiv Weger)

Foto: (Familienarchiv Hermle)

Seit November 2013 befindet sich einer der zahlreichen Esslinger „Stolpersteine“ des Kölner Künstlers Gunter Demnig in der Mülbergerstraße vor dem ehemaligen Israelitischen Waisenhaus, dem heutigen Theodor-Rothschild-Haus. Er erinnert an eine von den Nationalsozialisten ermordete junge Frau: HIER WOHNTE / UND LERNTE / LORE AKULEWITSCH / JG. 1921 / DEPORTIERT 1942 / ERMORDET IM / BESETZTEN POLENWer war diese junge Frau, deren Leben im Zweiten Weltkrieg im von der Wehrmacht überfallenen Polen so brutal abgebrochen wurde? Die Spurensuche führt auch nach Baltmannsweiler.

In Stuttgart brachte am 22. August 1921 die mit ihren Eltern um 1906 aus Weißrussland (heute: Belarus) zugezogene 20-jährige ledige Jüdin Luba Akulewitsch eine Tochter zur Welt, sie erhielt den Namen Eleonore (Lore) Sonja. Deren katholischer Vater erkannte die Vaterschaft an und zahlte offenbar auch regelmäßig Unterhalt für seine uneheliche Tochter. Luba Akulewitsch wurde zum Zeitpunkt der Geburt des Mädchens in einem Mutter-und-Kind-Heim des Württembergischen Vereins Mutterschutz e. V. betreut. Aufgrund der Verhältnisse, in denen die junge Verkäuferin lebte, gab sie das Kleinkind bald nach dessen Geburt weg. Im Alter von etwa einem dreiviertel Jahr wurde Lore 1922 in Baltmannsweiler als sogenanntes „Kostkind“ in der Familie des Schmiedemeisters Julius Glohr in der Zinkgasse 7 aufgenommen. Nach zirka zwei Jahren kam das Mädchen dann Anfang November 1923 nach Thomashardt zu einer neuen Pflegefamilie, es war die des dortigen Küfermeisters Roos, in der Lore bis 1928 lebte. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu den neuen Pflegeeltern und zu ihrer „Pflegeschwester“ Rosa. Im Jahr 1925 heiratete Lores leibliche Mutter in Stuttgart, nahm ihre Tochter aber nicht zu sich. Die Ehe wurde schon nach einem Jahr wieder geschieden, und wenige Tage nach der Scheidung starb die Mutter am 22. Juni 1926 im Stuttgarter Katharinenhospital. Alle diese Wechselfälle in Lores frühen Kindheitsjahren beeinflussten ihre psychische Entwicklung wahrscheinlich stark. Auch nach dem Umzug nach Thomashardt stand das Mädchen in Kontakt mit seiner vormaligen Pflegefamilie. So war es um 1927 zu der Hochzeit eines Sohnes der Familie Glohr eingeladen, die Feier fand in Baiereck statt. Lore wurde für diesen Anlass von Thomashardt zum Ort der Feier gebracht, auf einem Foto der Hochzeitsgesellschaft ist sie zu erkennen.

Damit könnte dieser kurze Artikel zu dem jüdischen Pflegekind beendet werden, denn Baltmannsweiler spielte in seinem Leben keine große Rolle mehr. Deshalb sollen die weiteren Stationen auf dem Weg bis zu ihrem Tod auch nur kurz genannt werden: Als Lore 1928 schulpflichtig wurde, kam sie in das Israelitische Waisenhaus Wilhelmspflege in Esslingen, der Kontakt zur Familie Roos blieb jedoch durch Briefe, Besuche und ihre „Pflegeschwester“ bestehen.

Zudem arbeitete Rosa Roos von 1933 bis 1936 in der Küche und der Hauswirtschaft des Waisenhauses. Lores schulische Leistungen waren nicht gut, und der Leiter und Lehrer Theodor Rothschild zählte sie zu den schwierigen Heranwachsenden. In ihrem Zeugnis wurde vermerkt: „Verhalten entspricht nicht ihrem Alter“. Als erziehungsberechtigt wurde in den Schulakten das Jugendamt Esslingen angegeben. Nach ihrer Schulentlassung 1937 wurde Lore im April 1937 versuchsweise als Haushaltshilfe und Dienstmädchen in einer Bad Cannstatter jüdischen Familie angestellt, nach wenigen Wochen jedoch auf Grund ihres Verhaltens entlassen, sie kehrte bis zum Ende jenes Jahres ins Israelitische Waisenhaus zurück. Zum 28. Dezember 1937 erfolgte die Einlieferung in das geschlossene Fürsorgeheim in Oberurbach im Kreis Waiblingen, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme seit 1934 eine von insgesamt vier ‚Auslesestationen‘ des Deutschen Reichs. Sie dienten zur Beobachtung aller neu der Fürsorgeerziehung überantworteten schulentlassenen Mädchen und sollten die Heimform für die Mädchen festlegen. Es wurde dort aber auch durch den Landesjugendarzt festgestellt, welches der Mädchen unter das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ fiel, ihm drohte dann schlimmstenfalls eine Sterilisation. Nach den Akten war Lore Jüdin, denn sie „hat 2 volljüdische Großelternteile und gehört … der jüdischen Religionsgemeinschaft an“. Sie zählte für die Nationalsozialisten somit zu den rassenpolitisch minderwertigen Menschen wie (laut der damals geltenden Sprachregelung) „Fremdrassige, Juden und Zigeuner“. Nachdem man ihr den 1937 gerade erst ausgestellten Pass noch im selben Jahr wieder abgenommen hatte, galt Lore nun als „staatenlos“. Anfang Juni 1939 kam sie ins Heim „Isenburg“ des jüdischen Frauenbundes Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) und blieb dort bis zum 13. Januar 1942. Infolge der Heimauflösung wurde sie im Frankfurter Israelitischen Krankenhaus in der Gagernstraße 36 untergebracht, ihrem letzten Aufenthaltsort. Vermutlich deportierte man die 20-Jährige am 8. Mai jenes Jahres mit 938 weiteren jüdischen Menschen aus Frankfurt über Berlin ins besetzte Polen. Die Frauen und Kinder aus dem Transport wurden in das Durchgangsghetto Izbica gebracht und von dort in die Vernichtungslager im Raum Lublin weitertransportiert. Lore galt seitdem als verschollen und wurde später für tot erklärt.

Text: Alfred Hottenträger

Erschienen am 13. Dezember 2024 in den DORFNACHRICHTEN AKTUELL

Mit der „Stuttgart“ nach New York

Eine zeitgenössische Ansichtskarte zeigt den Passagierdampfer „Stuttgart“ des in Bremen ansässigen Norddeutschen Lloyd vor der Abfahrt in einem dem Betrachter unbekannten Hafen, möglicherweise der besagten Hansestadt. Scharen von Menschen drängen zu der Gangway, um auf den erst einige Monate zuvor in Dienst gestellten Dampfer zu gelangen, der mit seinen drei Passagierklassen 1100 Reisenden Platz bot. So mag es auch gewesen sein, als in Bremen der erst 15-jährige aus Hohengehren gebürtige Hermann Schindele am 25. September 1924 an Bord ging, um nach Nordamerika auszuwandern. Laut Passagierliste maß Schindele 5 Feet 8 Inches (1,73 Meter), hatte blonde Haare und blaue Augen und wurde als „farm laborer“ bezeichnet. Er war um die Mittagszeit des 14. November 1908 als jüngstes Kind des Bauernehepaars Jacob und Karoline Schindele zur Welt gekommen. Am Abend desselben Tages war der Säugling in einer „Jähtaufe im Haus“ notgetauft worden, weil für ihn offenbar Lebensgefahr bestand. Seine Mutter, die in Hohengehren geborene Karoline Stumm, hatte 19-jährig am 18. April 1881 den neun Jahre älteren Bauern geheiratet und im Zeitraum von 27 Jahren 16 Kinder zur Welt gebracht. Ein Blick in die Kirchenbücher zeigt am Beispiel dieser Familie die damals erschreckend hohe Kindersterblichkeit: Neun Kinder waren bald nach der Geburt im ersten Lebensjahr verstorben. Im Jahr 1889 fanden in Hohengehren 21 Beerdigungen statt, in elf Fällen wurden Säuglinge bzw. Kleinkinder zur letzten Ruhe gebettet. Um zwei der Säuglinge trauerte die Familie Schindele, die beiden Mädchen waren im Abstand von wenigen Monaten verstorben.

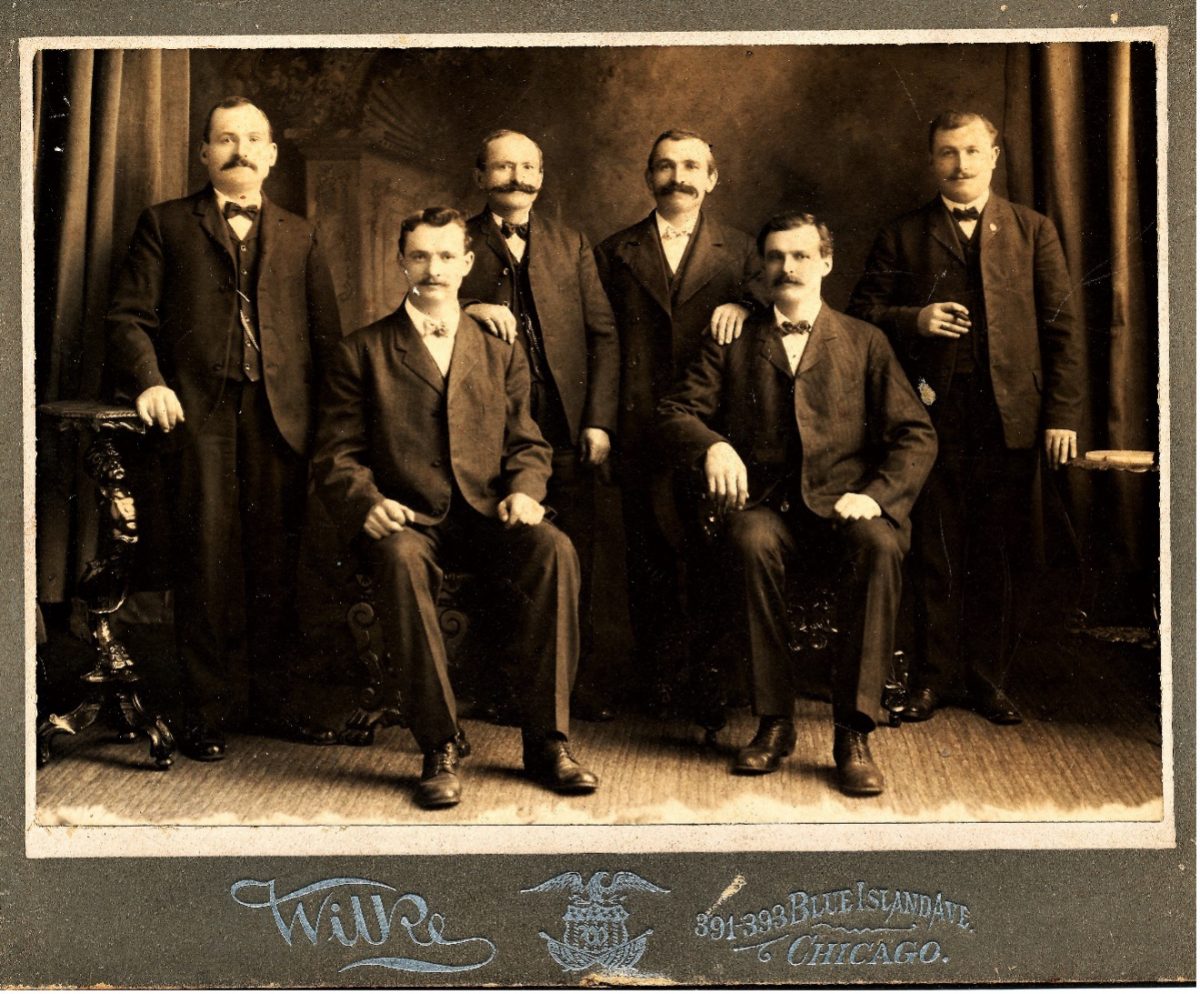

Von den sieben verbliebenen Kindern des Ehepaars wanderten nachweislich vier nach Nordamerika aus, lediglich zwei Töchter und ein Sohn blieben auf dem Schurwald. Zunächst wagte der älteste Sohn Friedrich, am 28. Dezember 1881 geboren, den Aufbruch in eine neue Welt jenseits des Atlantiks, ihm folgten Jahre später seine Geschwister Pauline und August sowie eben Hermann. Friedrich Schindeles erste Ehe, geschlossen 1905 in Cannstatt, wurde bald schon wieder geschieden, und Anfang August 1906 kehrte er von Bremen aus auf dem Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm II.“ seiner schwäbischen Heimat den Rücken. Er heiratete, möglicherweise in der neuen Heimat, die aus Freudenstadt gebürtige Rosa Weickert, Tochter eines dortigen Tuchfabrikanten und Stadtrats, und wurde am 20. Juni 1911 erstmals Vater, als die Tochter Mildred auf die Welt kam. Als Bäcker wohnte er im Bundesstaat Pennsylvania, zunächst in Coatesville und dann in Philadelphia. Schindeles Leben endete dort Mitte Oktober 1918 infolge Influenza und Lungenentzündung, vielleicht war die damals grassierende „Spanische Grippe“ die Todesursache, der vor allem 20- bis 40-jährige Menschen erlagen. Seine Witwe ging in der Folge erneut eine Ehe ein. Friedrichs Schwester Pauline, zur Welt gekommen am 21. Oktober 1894, bestieg im Sommer 1912 in Bremen den Salondampfer „George Washington“.

Das Schiff hatte regulär eine Besatzung von fast 600 Mann und konnte über 2800 Passagiere aufnehmen: 485 in der Ersten, 426 in der Zweiten und 472 in der Dritten Klasse sowie 1449 im Zwischendeck. Die Route führte über Southampton und Cherbourg nach New York und dauerte acht Tage. In der Passagierliste wurde die junge Frau als Dienstmädchen („maid“) geführt. Das Schiff erreichte am 6. August New York, von dort wollte Pauline Schindele weiter zu ihrem Bruder nach Philadelphia. Sie heiratete dort am 20. Oktober 1917 den Metzger Josef Dreher und starb am 4. Januar 1957 infolge einer Hepatitiserkrankung.

August Schindele war das siebte Kind der Hohengehrener Bauersleute. Am 15. Juli 1891 geboren, verließ der Zigarrenmacher noch vor Ausbruch des Weltkriegs am 29. April 1914 in Hamburg an Bord des Dampfschiffes „Rugia“ seine Heimat. Am 1. Mai begann die „Rugia“ von dem Zwischenstopp Emden aus erstmals eine Seereise mit 700 Auswandernden. Am 15. Mai erreichte Schindele sein Ziel Philadelphia, wo ja bereits zwei seiner Geschwister lebten, und wurde wie sein älterer Bruder Bäcker. Er stellte 1921 einen Antrag auf Einbürgerung, beantragte im folgenden Jahr einen Reisepass und gab an, seine Eltern in Deutschland besuchen zu wollen. Die Reise sollte am 23. Februar 1922 von New York aus mit dem HAPAG-Passagierdampfer „Württemberg“ starten. Die Angabe, die Eltern in der alten Heimat zu besuchen, war jedoch nicht ganz zutreffend, denn der Vater war schon Mitte Oktober 1919 im Alter von 66 Jahren den Folgen eines Schlaganfalls erlegen. Schindele starb im Mai 1958 in Camden im Bundesstaat New Jersey und fand auf dem dortigen Friedhof seine letzte Ruhe.

Wie erging es Hermann Schindele, der ja auch seine Zukunft in den USA gesehen hatte? Die „Stuttgart“ legte am 5. Oktober 1924 im Hafen von New York an, von dort aus reiste der Heranwachsende weiter nach Philadelphia, ergriff wie seine beiden Brüder den Bäckerberuf und blieb ehe- und kinderlos. Im März 1940 erfolgte seine Einbürgerung, und genau zwei Jahre später wurde er im Zweiten Weltkrieg Soldat in der US-Armee. Sein Leben endete tragisch: Am 9. August 1969 wurde gemeldet, dass Schindele sich mit einer Pistole in den Kopf geschossen hatte.

Bild und Text: Alfred Hottenträger

Erschienen am 06. Dezember 2024 in den DORFNACHRICHTEN AKTUELL

Otto Montigel – ein Pfarrer, der sein Amt nicht antrat

Foto: HStA Stuttgart M 708 Nr. 2198

Im „Evangelischen Kirchenblatt für Württemberg“ erschien 1916 in der Nummer 35 folgende Notiz für eine noch nicht ausgeschriebene Pfarrstelle in Baltmannsweiler (Dekanat Schorndorf): Tägl. Bedarf nicht mehr ganz am Ort. Zahl der Fabrik- u. Eisenbahnarb. steigt. Fil. Apoth. auch in Reichenbach. Kleiner Fonds z. Neubau der Klein-Kdr.Sch. vorhanden, deren Mittel größtenteils von auswärts aufgebracht werden müssen. Noch sämtl. Feiert.; keine Vereine mehr. Haus in gut. Stand, keine Bauarb. Erkundigung beim Vorgänger ratsam. (Abzug nach Pfalzgrafenweiler 23. August.) Die Stelle war frei geworden, weil der bisherige Pfarrer Johannes Krumm, der von 1904 bis 1916 die Seelsorge versehen hatte, nach Pfalzgrafenweiler im nördlichen Schwarzwald gewechselt war. Ein Nachfolger wurde auch bald gefunden: Otto Montigel, am 24. August 1888 in Ebingen (Oberamt Balingen) als Lehrerssohn zur Welt gekommen. Als Wohnsitz wurde in seinem Personalbogen bereits Baltmannsweiler angegeben. Montigel hatte fünf Geschwister und ging nach der ersten Erziehung im Elternhaus aufs Gymnasium bis Klasse VII, um dann von 1905 bis 1907 das niedere theologische Seminar zu besuchen. Der Seminarist studierte von 1907 bis 1911 an der Tübinger Eberhard Karls Universität und legte 1911 die erste theologische Dienstprüfung ab, der im Kriegsjahr 1917 die zweite folgte. Der seit 1914 tobende Krieg machte jedoch einen Strich durch die Rechnung der Kirchenbehörde: Montigel, damals Pfarrverweser mit Niedernhall (Oberamt Künzelsau) als Adresse, wurde wie sein gut zwei Jahre älterer Bruder Wilhelm Soldat und am 1. November 1915 als unverheirateter Landsturmpflichtiger „eingestellt“. Laut der Militärunterlagen maß er 1,64 Meter, war von „mittlerer“ Gestalt, hatte blonde Haare und trug einen Schnurrbart sowie als „besonderes Kennzeichen“ eine Brille. Nach zwei Versetzungen kam er am 12. April 1916 „ins Feld“, das bedeutete in seinem Fall für die gesamte Militärzeit den Einsatz an der Westfront in Frankreich, unter anderem vor Verdun und an der Somme.

Anfang September 1917 kommandierte man ihn für eineinhalb Monate als Hilfsgeistlichen zur Division. In jener Zeit erhielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse, und Ende 1917 erfolgte die Ernennung zum Reserveleutnant. Am Abend des 11. August 1918 wurde der im Württembergischen Infanterie-Regiment Nr. 479 dienende Montigel bei dem nordfranzösischen Dorf Combles „in der Stabsbaracke durch eine Fernfeuergranate“ schwer im Bauch verwundet und verstarb zwei Stunden später im Feldlazarett. Tags darauf fand die Bestattung um 6 Uhr frühabends auf dem Ortsfriedhof statt. Sein Grab findet man heute auf der Kriegsgräberstätte Rancourt, dort ruhen über 11400 Gefallene des Ersten Weltkriegs.

Im „Schwäbischen Merkur“ vom 15. August erschien die Traueranzeige der Eltern und Geschwister: „Nun ist auch unser geliebter jüngster Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und Neffe […] im Alter von 30 Jahren für sein heißgeliebtes Vaterland gefallen. […] Wir bitten dringend, Beileidsbesuche zu unterlassen.“ Die Familie Montigel hatte nämlich bereits am 5. November 1917 Ottos Bruder Wilhelm durch den Krieg verloren. Den Toten hatte man nach Stuttgart überführt und am Vormittag des 14. November auf dem Waldfriedhof zur letzten Ruhe geleitet. Auf dem Grabkreuz wird auch an seinen Bruder Otto erinnert, der „in fremder Erde“ ruhe. Der Name Otto Montigels, des schon ernannten neuen Pfarrers für Baltmannsweiler, der aber sein Amt nicht mehr hatte antreten können, steht auf dem Ehrenmal an der Außenwand der Aegidiuskirche, nicht aber auf der Tafel im Innenraum des Gotteshauses, die 42 evangelische Gemeindepfarrer seit 1579 nennt.

Text: Alfred Hottenträger

Der Artikel erschien am 15.11.2024 in den DORFNACHRICHTEN aktuell.

Ein Hohengehrener bei Appomattox 1865

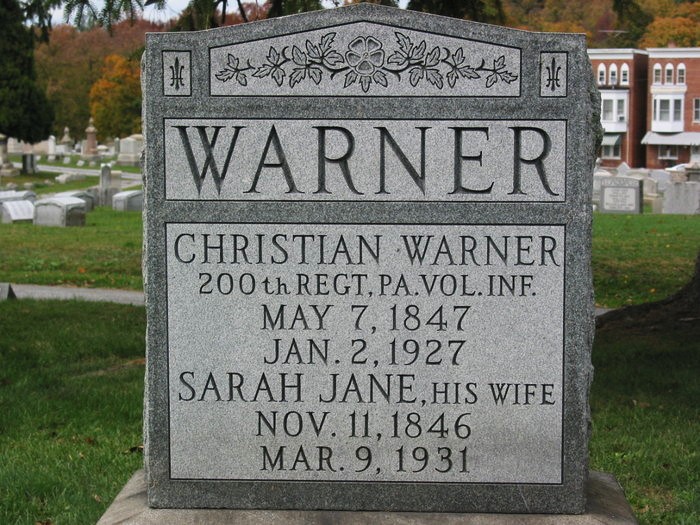

In Appomattox Court House, einem kleinen, heute unbewohnten Ort östlich von Lynchburg (Virginia), wurde vor fast 160 Jahren Geschichte geschrieben. Denn am 9. April 1865 kapitulierte dort die konföderierte Nord-Virginia-Armee unter General Robert E. Lee vor den Unionstruppen unter Generalleutnant Ulysses S. Grant. Diese Kapitulation bedeutete das nominelle Ende des vierjährigen erbittert geführten und überaus verlustreichen Bürgerkrieges zwischen den Nord- und den Südstaaten. Zu jener Zeit stand bei Appomattox in den Reihen der „Yankees“ auch Christian Warner, einfacher Soldat („private“) im 200.Pennsylvania Infanterie-Regiment. Was weiß man heute noch über den damals 17-Jährigen?Dazu muss man die Zeit bis 1844 zurückdrehen: Am 27. Juni jenes Jahres gaben sich in der Hohengehrener Kirche vor dem damaligen Pfarrer Gottlob Ludwig Hochstetter die aus dem Dorf stammende 28-jährige Barbara Grau und der aus dem nahen Schnait gebürtige gut zehn Jahre ältere Schmiedemeister Conrad Wörner das Jawort. 1852 wagte dann das Ehepaar mit den zu jenem Zeitpunkt vier Kindern die Schiffsreise in die sogenannte Neue Welt. Es waren die Töchter Christina (damals 13 Jahre alt) und Regina (elf Jahre) sowie die Söhne Wilhelm (sieben Jahre) und Christoph (fünf Jahre), vier weitere Kinder waren bereits ganz früh verstorben. Die Überfahrt der sechsköpfigen Familie begann in Rotterdam an Bord der „Alabama“, und am 10. Juli 1852 erreichte das Schiff mit vielen anderen deutschen Auswanderungswilligen, auch aus Württemberg, die Stadt Baltimore (Maryland). Laut US-Volkszählung 1870 arbeitete Wörner, der sich jetzt Warner nannte, in der neuen Heimat amanderen Ende des Atlantiks in York (Pennsylvania) als Schmied („blacksmith“).

Sein Sohn Christoph, in Hohengehren am 7. Mai 1847 zur Welt gekommen und in späteren Quellen nur noch als Christian Warner geführt, verdiente sein Geld zunächst als Arbeiter und lebte in York Borough, York County. Der Heranwachsende wurde am 11. August 1864 in New York zum Militär eingezogen, ob er dabei sein korrektes Alter angab und vielleicht die Zustimmung der Eltern besaß, ist nicht bekannt. In Harrisburg wurde der 1,63 Metern (5‘4‘‘) große Warner, der „sandfarbenes“ Haar und braune Augen gehabt haben soll, am 20. August zur A-Kompanie des neuaufzustellenden 200. Pennsylvania Infanterie-Regiments eingezogen, das auf Seiten der Union kämpfte. Er nahm unter anderem an den Kämpfen vor Petersburg in den ersten drei Apriltagen 1865 teil und wurde am 30. Mai 1865 in Alexandria (Virginia) mit der Einheit ehrenvoll aus dem Dienst entlassen. Da lebte sein Oberster Befehlshaber, Präsident Abraham Lincoln, bereits seit eineinhalb Monaten nicht mehr. Lincoln war nach einem Attentat während eines Theaterbesuchs am 14. April so schwer verletzt worden, dass er tags darauf verstorben war. Warner setzte ab 1867 die Tradition seines Großvaters und Vaters fort und arbeitete nun als Schmied. Im Alter von 20 Jahren heiratete er am 5. März 1868 die unwesentlich ältere Sarah Jane Smith und wurde Vater von fünf Kindern. In einem zeitgenössischen Werk aus dem Jahr 1886 liest man: „Mr. Warner has been inspector of elections for his ward for six years … and for four years was a trustee of the Laurel Fire Company. He is an active Republican, and was an officer of the Young Men’s Republican Club in 1880.“ Warners Todestag ist der 2. Januar 1927, seine Ehefrau verstarb vier Jahre später. Das Ehepaar fand seine letzte Ruhestätte auf dem Prospect Hill Cemetery ihres Wohnortes York, dort waren schon Conrad und Barbara Warner 1883 bzw. 1885 bestattet worden.

Text: Alfred Hottenträger

Der Artikel erschien am 08.11.2024 in den DORFNACHRICHTEN aktuell.

„Die Flüchtlinge sind zu einem großen Problem …. geworden“

Foto: Virtuelles Museum Ittenbach

Im Jahre 2008 erschien ein Buch mit dem Titel „Kalte Heimat“, darin widersprach der Historiker Andreas Kossert eindrücklich der jahrzehntelang gepflegten Behauptung der rundum geglückten Integration der 14 Millionen deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Kriegsende 1945. Im Chaos des zusammengebrochenen Regimes trafen sie in den vier alliierten Besatzungszonen ein, deren Behörden oftmals nicht wussten, wie und wo sie diese Massen unterbringen und verwaltungsmäßig einordnen sollten. Die Ankömmlinge fühlten oft, dass sie bei ihren Landsleuten nicht willkommen waren, sondern im Gegenteil ausgegrenzt und sogar als „dahergelaufenes Gesindel“ diskriminiert wurden. Durch den gewaltigen Zustrom der „Fremden“ aus dem Osten wurden das Sozialgefüge Restdeutschlands massiv beeinträchtigt, Vorurteile und Ängste derjenigen, die nicht ihre Heimat verloren hatten, verstärkt und die damalige Gesellschaft polarisiert.

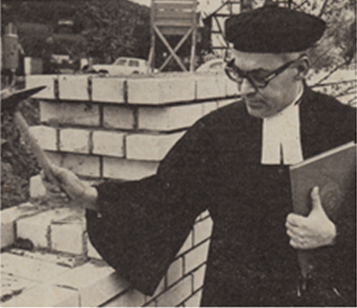

Das betraf auch die Bevölkerung in Baltmannsweiler und Hohengehren, das erschließt sich beispielsweise aus dem „Pfarrbericht für die auf den 19. Mai 1946 ausgeschriebene Visitation“ in Hohengehren. Er war von dem für eine nicht allzu lange Zeit in der Kirchengemeinde tätigen Flüchtlingspfarrer Erwin Otto Krakowski verfasst worden. Sein im örtlichen Pfarrarchiv aufbewahrter Bericht ist sicherlich eine Quelle mit teilweise subjektiver Sicht, sie bedürfte hinsichtlich einer besseren Einordnung weiterer Zeitdokumente. Der am 29. August 1945 als Pfarrverweser in Hohengehren eingesetzte Krakowski war am 3. April 1909 in Jagdschütz bei Bromberg (im heutigen Polen) geboren worden und hatte Theologie in Königsberg, Tübingen und Berlin studiert. Seit dem 8. Oktober 1938 war er mit der aus Berlin-Lichtenrade stammenden Lieselotte Sommer, bei der Eheschließung gerade 18 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Töchter. Christel, die jüngste, kam am 16. September 1945 in Hohengehren zur Welt und wurde dort drei Wochen später getauft. Zum 1. Mai 1946 wurde Krakowski zum Pfarrverweser in Baiereck bestellt, bereits ein halbes Jahr zuvor war die Pfarrstelle Baiereck-Schlichten von Hohengehren aus mitverwaltet worden.

Nach dem laut Krakowski „Zusammenbruch der unglücklichen NS-Herrschaft“ stellten die Neuankömmlinge aus den deutschen Ostgebieten ein großes Problem sowohl für die politische als auch die kirchliche Gemeinde des Schurwaldortes dar. Nach Krakowskis Worten hatte man die „Ostflüchtlinge“ ungeschickt empfangen und damit den „Einzug der Heimatlosen und ihr Einleben am Ort erschwert“. Die Kirchengemeinde habe diese Härte dadurch auszugleichen versucht, indem sie für die ersten evangelischen, fast ausnahmslos aus Schlesien gekommenen Flüchtlinge „einen mit der schlesischen Liturgie ausgestalten [sic] Flüchtlingsgottesdienst hielt und im Anschluss daran alle Flüchtlinge (evang. und kath.) zu einem besonderen Flüchtlingsabend im Gemeindehaus versammelte, auf dem jene nicht nur bewirtet und mit kleinen Gaben bedacht wurden, sondern auch der Gemeinde und der Kirche ihre Wünsche mitteilen konnten.

“ Eine Kleider- und Geldsammlung vermochte offenbar die meisten Wünsche zufriedenzustellen, zudem erhielt jede evangelische Familie Bibel- und Gesangbuch. In der Folgezeit wurden der Gemeinde mehrmals Geld- und Sachspenden zur Verfügung gestellt, und der Abend mit Gabenverteilung wurde wiederholt. Der Pfarrer merkte kritisch an, dass die Flüchtlinge sich „nicht in besonderer Weise am gottesdienstlichen Leben der Gemeinde beteiligt“ hätten. Mit den letzten Transporten kamen dann hauptsächlich katholische Familien nach Hohengehren. Krakowski konstatierte: „Da die Raumnot in der Gemeinde und der Missmut über die Flüchtlinge namentlich in unkirchlichen Familien gross ist, sind in der letzten Zeit unerfreuliche Szenen entstanden, die nur mit Hilfe der Polizei beseitigt werden konnten.“ Leider ließ der Geistliche die damalige Zahl der Neuankommenden im Ort offen.

Krakowskis weiterer Lebensweg, soweit er dem Verfasser bekannt ist, verlief wie folgt: Am 17. Februar 1961 entließ der Landesbischof Krakowski, inzwischen Pfarrer in Flein (Dekanat Heilbronn), auf sein Ansuchen hin aus dem Dienst der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, damit der Seelsorger eine Stelle in Königswinter (Rheinland) übernehmen konnte. Seit dem 12. März 1961 war er dort Pfarrer und trat am 1. April 1974 in den Ruhestand, verstarb jedoch schon kurze Zeit später am 27. November 1974 in Königswinter.

Abschließend darf aber nicht vergessen werden, dass ohne die Flüchtlinge und Vertriebenen, die in der neuen Heimat mit Nichts begannen, es das sogenannte „Wirtschaftswunder“ in der jungen Bundesrepublik so nicht gegeben hätte. Diese Menschen trugen nämlich aufgrund ihrer Leistungs- und Anpassungsbereitschaft sowie ihrer Arbeitskraft entscheidend zum wirtschaftlichen Aufschwung des Weststaates bei. Zudem veränderten sie die bis dahin homogene Bevölkerung auf dem Land, indem ihr Anderssein überkommene Abgrenzungen auflöste, z. B. in konfessioneller Hinsicht. Die Neuankömmlinge leisteten somit einen wichtigen Beitrag zu Entprovinzialisierung, Säkularisierung und Urbanisierung, ja zur Modernisierung Deutschlands. Das wird in den Schurwalddörfern sicherlich ähnlich gewesen sein. Der Verfasser dieses Beitrags bittet Einwohnerinnen und Einwohner beider Gemeinden darum, dem Heimat- und Geschichtsverein noch vorhandene Unterlagen zu jenen ersten Nachkriegsjahren vorübergehend zur Verfügung zu stellen. Auch noch lebende Zeitzeugen mögen sich bitte melden und von ihren Erlebnissen berichten.

Text: A. Hottenträger

Der Artikel erschien am 25.10.2024 in den DORFNACHRICHTEN aktuell.

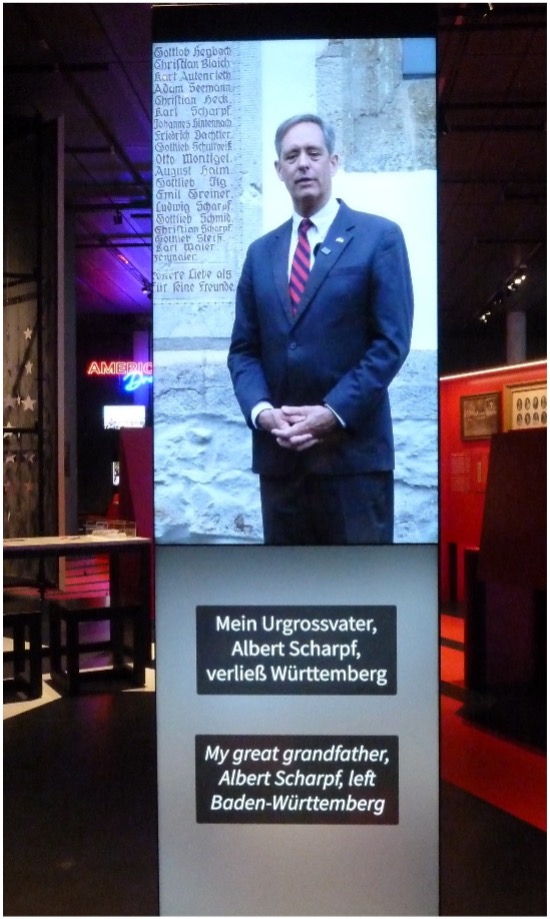

Auswanderung in die „Neue Welt“: Albert Scharpf aus Baltmannsweiler

Bis zum 28. Juli dieses Jahres konnte man im Stuttgarter „Haus der Geschichte“ die Ausstellung „American Dreams. Ein neues Leben in den USA“ besuchen. Sie gewährte Einblicke in die Biografien von Menschen aus dem deutschen Südwesten, die in der „Neuen Welt“ jenseits des Atlantiks ihre Zukunft sahen. In einer Installation erzählte Norman Thatcher Scharpf, von August 2021 bis Juni 2024 US-Generalkonsul in Frankfurt und im November 2021 sowie im September 2023 zweimal auf Besuch in Baltmannsweiler, von seinen schwäbisch-amerikanischen Wurzeln. Diese gehen auf seinen Urgroßvater Karl Albert Scharpf zurück, der als 17-Jähriger im Jahr 1888 ganz allein von Baltmannsweiler aus das Abenteuer Nordamerika wagte.

Auf die Welt gekommen war er am 22. Juni 1871 in Esslingen als drittes Kind des Taglöhners Gottfried Scharpf und dessen Ehefrau Johanna (geborene Steiß), beide in Baltmannsweiler geboren. Seine Eltern hatten am 11. Mai 1869 in der Aegidiuskirche der Schurwaldgemeinde geheiratet, der Bräutigam war 24 Jahre alt, die Braut etwas älter. Ein vor der Ehe geborener Knabe war 1868 nur zwei Monate alt geworden. Das Paar bekam in den Jahren 1870 bis 1875 vier weitere Kinder, zwei Jungen und zwei Mädchen, wobei Alberts ältere Schwester 1870 bereits wenige Tage nach der Geburt verstarb. Der Geburtsort aller Kinder war das nicht weit entfernte Esslingen, wohin Gottfried Scharpf mit seiner Gattin 1869 gezogen war. Im Jahr 1877 kehrten die Eheleute wieder auf den Schurwald zurück, sodass die drei am Leben gebliebenen Kinder in der Dorfkirche auch konfirmiert wurden.